БЕЛОРУССКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГВФ В 1949 ГОДУ. ЧАСТЬ 1.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ. БЕЛОРУССКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГВФ В 1949 ГОДУ.

ЧАСТЬ 2

ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННАЯ СЛУЖБА.

СОЗДАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ (ЛЭРМ) МИНСКОГО АЭРОПОРТА.

С начала года в ИАС подразделений БУГВФ широко развернулось соцсоревнования, в первом полугодии личный состав справился с поставленными задачами. Исправность СМП составила 88% для Ли-2 и 94,5% для ВС типа По-2, при этом не было ни одного лётного происшествия по вине технического состава. Проводилась проверка эксплуатационных подразделений учебной эскадрильи и контрольный осмотр СМП периферийных звеньев. Были обнаружены недочёты, которые могли привести к лётным происшествиям, в том числе и со стороны АРМ-46 [52].

В первом полугодии 1949 года значительно улучшили работу АРМ-46, но план не выполнили. По ремонту самолётов план выполнили на 78%, по моторам на 91%, автомашин на 33%. Проблема заключалась в отсутствии нормального снабжения запчастями и поставками материалов со стороны ГУГВФ [53].

Как и в предыдущие годы у работников БУГВФ были претензии к работе отдела снабжения [54], был озвучен следующий тезис:

«ОМТС занимается исключительно распределением полученного из Москвы в мизерных количествах материалов и запчастей… Необходимо, крайне необходимо командованию принять меры, причём неотложные меры по улучшению работы ОМТС…».

10 августа самолёт Ли-2 СССР-Л4322 из 22-го ТАО был остановлен для ТО по регламенту 200 часов. 11 августа производился подъём правой плоскости подъёмником для снятия правого колеса шасси. В момент снятия колеса произошло разрушение лапы подъёмника по месту сварки и самолёт свалился на винт подъёмника, получив при этом повреждения обшивки силового набора.

В ночь на 21 августа 1949 года на территории аэродрома Лошица бушевал очень сильный штормовой ветер, который нанёс повреждения воздушным судам, находящимся на стоянках. На самолёте Ли-2 №4140 УТО и Ли-2 №4056 1-й ОУАЭ были повреждены узлы подвески рулей поворота, как следствие плохого крепления струбцин на рулях, которые от сильного порыва ветра сползли и выпали. Также был повреждён самолёт 22 транспортного АО.

Для устранения повреждений и предотвращения подобных поломок (Примечание: как 11 и 21 августа) в будущем начальник БУГВФ приказал [55]:

- Старшим инженерам 22 АО, УТО и УЭ произвести проверку и дефектацию всех подъёмников, применяемых для обслуживания самолётов и привести их в исправное состояние.

- Приказ командира УТО №26 и командира УЭ №122 о повреждении рулей на самолёте Ли-2 №4140 и №4056 утвердить.

- Старшему инженеру 22 АО Мордачёву, УЭ Сощенко и УТО Тюрину проверить все самолёты, подвергшиеся воздействию штормового ветра 21 августа.

14 сентября 1949 года вышел приказ начальника БУГВФ №113 «Об организации ЛЭРМ в Минском аэропорту». Линейные эксплуатационно-ремонтные мастерские создавались на базе инженерно-авиационных служб трёх авиаподразделений: Минского аэропорта, 22-го транспортного авиаотряда и 1-й отдельной учебной авиационной эскадрильи. Формирование ЛЭРМ началось 15 сентября 1949 года в соответствии с новыми штатами. Организационно ЛЭРМ подчинили начальнику Минского аэропорта, на которого возлагалась ответственность за работу ЛЭРМ, за своевременное и качественное техническое обслуживание СМП и ремонт автотранспорта, за техническое состояние, хранение и учёт СМП, как приписанного к аэропорту, так и транзитного. Был определён и пусковой период для мастерских – с 15 сентября по 1 октября [56].

Инженерно-авиационные службы создавались в структуре авиаотрядов и некоторых аэропортов в Белорусском управлении ГВФ ещё в 1944 году. К середине 1949 году в Советском Союзе назрела необходимость в улучшении качества технического обслуживания гражданских самолётов. В те годы рос парк самолётов Ли-2, вводились в эксплуатацию новые Ил-12, воздушные суда оснащались более сложным радиосвязным и радионавигационным оборудованием, появлялись новые методы технического обслуживания и ремонта материальной части. Структура ЛЭРМ предполагала большее разделение труда, чем в структуре ИАС авиаотрядов. Появлялось цеховое деление, с созданием лабораторий по спецоборудованию, ремонтный цех, цех по ремонту авиадвигателей и т. д [57]. ЛЭРМ выполняли как оперативные работы, так и периодические работы по ТО парка тяжёлых самолётов (Ли-2, С-47, Ил-12). В Белорусском управлении ГВФ в 1949 год ЛЭРМ должны были обслуживать Ли-2 и Си-47, число которых достигало 17 единиц (10 Ли-2 в 1-й ОУАЭ, 5 Ли-2 и 1 Си-47 в 22-м ТАО и 1 Ли-2 в УТО).

В 1949 году ЛЭРМ кроме Минска создавались ещё в 18 аэропортах СССР. 23 июня вышел приказ начальника ГУГВФ №189 «Об организации ЛЭРМ в 19 аэропортах», а 8 сентября начальник управления инженерной авиационной службы ГУГВФ выпустил распорядительный документ №5981 [56], что и определило образование новых подразделений. ЛЭРМы просуществовали в системе Аэрофлота до второй половины 60-х годов, а после на их базе создали авиационно-технические базы.

На партбюро первичной организации ВКП(б) аппарата БУГВФ в сентябре 1949 года секретарь озвучил следующую информацию про ЛЭРМ [58]:

«Служба ИАС в 1949 году резко улучшила свою работу, достаточно сказать, что в 1949 году по вине личного состава службы ИАС не было ни одного лётного происшествия, в то время, как в 1948 году их было 3, а если прибавить АРМ, то 5.

В связи с реорганизацией ЛЭРМа ИАС предстоит очень серьёзная работа по сколачиванию коллектива ЛЭРМа, по постановке задач от начальника ЛЭРМа, до моториста и техника, чтобы каждый человек знал своё место и свои обязанности, это трудная задача, но это необходимо проделать…Ещё одна задача перед службой – это задача улучшения технического состояния материальной части 1-й ОУАЭ…Всем известно, что техническое состояние материальной части эскадрильи неудовлетворительное с самого первого дня приёмки её и до сих пор. ИАС положения с состоянием матчасти не изменил, что может повлечь за собой лётные происшествия».

После образования ЛЭРМ система технического обслуживания и ремонта БУГВФ была представлена службами ИАС 251-го и 254-го АОСП, ЛЭРМом Минского аэропорта и АРМ-46 в Гомеле.

При подведении итогов работы за 1949 год в январе 1950 года начальник ЛЭРМ Минского аэропорта так описал ситуацию с его подразделением [59]:

«Не указана причина [Примечание: на партсобрании], тормозящая работу ЛЭРМ. Надо учесть, что ЛЭРМ Минского аэропорта по сравнению с другими ЛЭРМ имеет особенности, в Минском аэропорту не было мастерских [Примечание: мастерские АРМ-46 должны были создать в Минске в 1945 году, но сделали в Гомеле из-за сложностей с помещениями в Минске], ЛЭРМ обслуживает самолёты эскадрильи, которые должны одновременно вылетать и одновременно прилетать, поэтому получается пик в работе технического состава. Начальники смен и другие руководящие работники ЛЭРМ не определили своё место в производстве.

ЛЭРМ нуждается в помощи со стороны Минского аэропорта и Белорусского управления в создании базы для ЛЭРМ и особенно в оборудовании цеха ремонта и цеха спецоборудования и в оборудовании электроколонок для подогрева моторов и освещения рабочих мест технического состава. Остальные вопросы решили сами».

На этом же собрании главный инженер БУГВФ Сухарников говорил про ЛЭРМ [60]:

«Вопрос об организации ЛЭРМ вызвало среди руководящего состава реакцию не в сторону поддержки, а в сторону недовольства. С 15 сентября 1949 года ЛЭРМ стал нарицательным именем…Создание ЛЭРМ привело к тому, что технический состав стал более серьёзно бороться за выполнение плана.

Нужно создать условия, бросить эти шаблонные методы, в результате их у нас получается много ненормальностей, прошу поставить вопрос об оказании помощи ЛЭРМу со стороны ГУГВФ…ЛЭРМ работает всего 3 месяца».

В целом Сухарников высоко оценил работу ИАС БУГВФ в 1949 году [61]:

«…в объёме работы БУГВФ ИАС занимает солидное место…исправность СМП была достаточной для выполнения плана 1949 года...».

О БДИТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ

В послевоенный период на территории СССР зарубежными спецслужбами велась крупномасштабная работа по сбору информации обо всех сферах жизни советского общества. Не обошла стороной эта деятельность и гражданский воздушный флот. На территории Белорусской ССР главным объектом был Минский аэропорт, который имел статус международного. Здесь было сосредоточено несколько авиаподразделений ГВФ и практически половина личного состава Белорусского управления. В Минском аэропорту имелся отряд военизированной охраны (ВОХР).

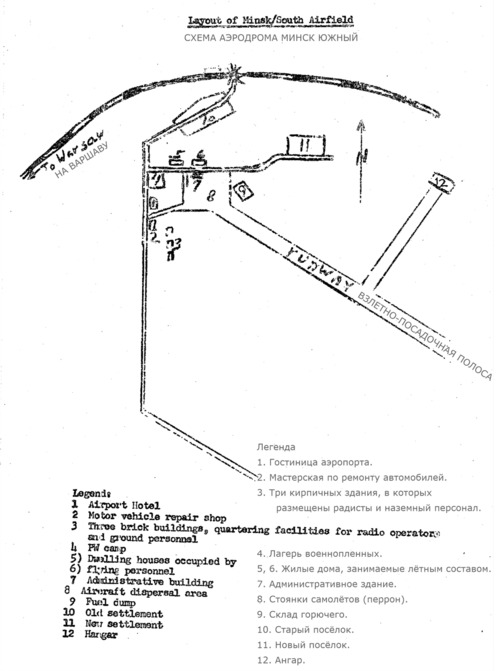

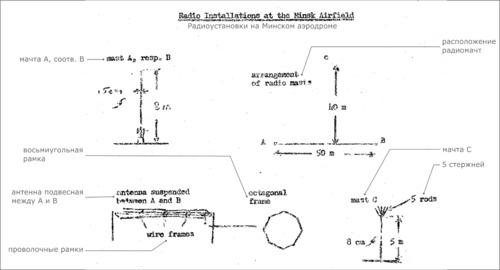

В 40-50-е годы иностранные спецслужбы интересовались Минским аэропортом. Сегодня в открытом доступе есть отчёты иностранной резидентуры по столичному аэропорту тех лет. Была составлена схема аэропорта с расположением объектов, характеристики наземных радиосистем и оборудовании самолётов Ли-2 и Си-47.

29 сентября в Минском гарнизоне ГВФ собрался партактив. Обсуждали вопрос бдительности и сохранности государственных тайн.

Командир Минского отряда ВОХР Яковлев на собрании [62]:

«За 5 месяцев мы имеем 18 выстрелов в связи с невыполнением работниками аэропорта требований часовых…очень серьёзный вопрос с хищением бензина, заправляют самолёты и одновременно уделяют бензин своему другу…В отношении сохранения гостайны у нас ещё мало проводится работы, особенно в эскадрильи, когда люди (курсанты) частенько пьянствуют и от них можно слышать какие угодно разговоры.

13 сентября нашим бойцом была задержана женщина около самолётов, которая спрашивала как ей улететь в Варшаву, её задержали, но дежурный караула её отпустил, она через несколько дней опять явилась и спрашивала то же самое, оказывается эта женщина психически ненормальная.

26 сентября был задержан у самолёта посторонний человек, которого провёл работник эскадрильи и рассказывал ему устройство самолёта».

В сентябре 1949 года в Венгрии шёл процесс по делу министра иностранных дел этой страны Ласло Райка, которого обвинили в шпионаже в пользу США. Процесс освещался в средствах массовой информации СССР. С этого дела начал своё выступление штурман 1-й ОУАЭ Ткачёв [63]:

«Процесс Райка и его сообщников ещё раз подтверждает, что мы не должны забывать о происках врага и бдительности. У нас часто бывают случаи, когда часовые не задерживают у самолётов посторонних. Я недавно наблюдал случай, когда по направлению к самолётам пришли 7 человек военных и они там долго были, часовые, очевидно, их не задержали…Часто наши курсанты в беседах с девушками говорят о количестве курсантов, бывает, очевидно, говорят и о том, сколько и где находятся учебные эскадрильи, а этим они раскрывают вопрос как готовит ГВФ свои кадры. Бывает и так, что совершенно секретный вопрос узнаётся через жён ответственных работников.

О бдительности нашего лётного состава, они располагают серьёзными секретными документами, карты, схемы, на них они для себя частенько наносят военные аэродромы и т. д. и эти карты находятся в самолёте и никак не охраняются. Частенько официальные лица разговаривают с пассажирами, не нужно забывать, что наш порт находится на пути за границу и у нас часто бывают иностранцы».

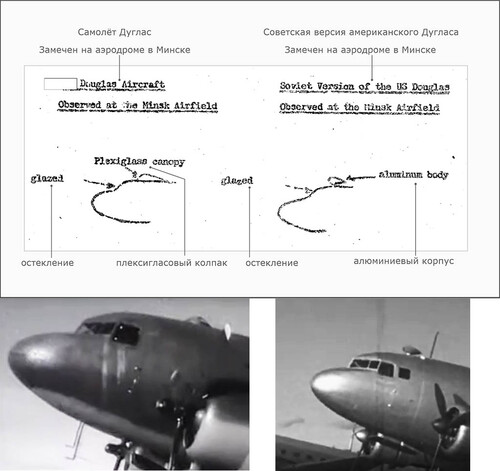

Рисунок из документа зарубежной разведки конца 40-х годов, с описанием особенностей самолётов Си-47 и Ли-2 . Для удобства понимания документа на картинке добавлен перевод на русский язык.

Для понимания слева представлен Си-47 22-го ТАО, справа Ли-2 22-го ТАО в 1946 году. У Си-47 сверху расположен астрокупол, на Ли-2 каплевидный корпус антенны.

В 1949 году в Минск летал самолёт их Чехословакии. Заместитель начальника Минского аэропорта по лётной службе Соловьяненко поделился по этому рейсу следующими наблюдениями [64]:

«…к нам ежедневно летает Пражский самолёт, я часто вижу охранника среди пассажиров иностранцев, бригада, обслуживающая самолёт, тоже не обращает внимание, когда рядом с ними ходит посторонний человек и рассматривает конструкцию самолёта».

Схема аэродрома Лошица (Минский аэропорт) ориентировочно до 1949 года (есть лагерь военнопленных, который был ликвидирован в 1949 году). Перевод на русский дан для удобства.

Часть личного состава подразделений ГВФ в Минске скептически относилась к вопросу бдительности, не чувствовала угрозу в разглашении гостайны. Это подтверждают слова заместителя командира 22-го АО по политчасти Лукинского [64]:

«Когда перед собранием партактива я знакомил коммунистов с повесткой дня, то некоторые выражали удивление и спрашивали, разве что случилось? Это говорит о том, что за последнее время понизили бдительность и не напоминали личному составу об этом вопросе. Нужно этот вопрос ставить гораздо шире, т. к. ГВФ это резерв Советской Армии и обладает объектами и средствами для этого…

У нас есть такие случаи, когда работники отдела перевозок очень откровенны с пассажирами. Недавно самолёт Чекина (примечание: командир корабля 22-го ТАО на самолёте Си-47/Ли2) задерживался вылетом в рейс из-за технической неисправности, пассажиры волнуются в чём дело. Нужно было удалить пассажиров из самолёта, тогда как работники отдела перевозок начали объяснять, что самолёт неисправен, вот отремонтируют и тогда мол полетите. Этого делать было не нужно. Бывают случаи запретов полётов, вот недавно был случай, работник отдела перевозок начал «разъяснять», что Вышинский полетел на ассамблею. Некоторые экипажи разрешают пассажирам заходить в кабину экипажа и т. д.».

Вопросы секретности были и к радиообмену между диспетчерами и экипажами. Начальник связи Минского аэропорта Баранов затронул, в том числе, и это вопрос [65]:

«Не нужно быть грамотным шпионом, чтобы установить пропускную способность нашего аэродрома, его оснащение и количество самолётов, базирующихся на нём, т. к. наш аэродром – это проходной двор. Можете подъезжать к самолёту на любой машине. Имеется полная возможность диверсии. Вот я был в воскресенье рядом с ангаром и там ни одного сторожа, а такой важный объект. У нас диспетчера слабые на ухо, при разговорах с самолётами нужно снизить громкость. Кроме того, часто разглашается наш код, вот, например, при невозможности посадки в Минске они кричат самолёту: «уходите 933, уходите 933», но самолёт не слышит и тогда диспетчер кричит «уходите в Вильнюс», вот и раскрыт наш шифр».

Наземные радиосистемы, установленные в Минском аэропорту. Перевод на русский дан для удобства.

Как видно, вопрос сохранения государственной тайны был актуален в 40-е годы, разведки иностранных государств активно интересовались работой Минского аэропорта и Белорусского управления ГВФ.

ПРОМАХИ И ДОСТИЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ДВИЖЕНИЯ

С ростом количества радиофицированных самолётов с каждым годом всё более важную роль в безопасности полётов стала играть служба движения. Приведу пару примеров работы этой службы в Белорусском управлении.

В январе имели место некоторые нарушения в ведении радиосвязи и регламентов по выполнению полётов со стороны экипажей ВС.

3 января при выполнении рейса Пинск-Минск на самолёте Ли-2 №4205 бортрадист не держал связь с районной диспетчерской службой (РДС) Минского аэропорта, а только с аэродромной диспетчерской службой (АДС) Пинска и Минска.

15 января бортрадист самолёта Ли-2 Л4228 Минского аэропорта улетел для работы в Волжское управление без сверки регламентов по связи [66].

19 июля 1949 года в 18:55 из Ленинграда в Киев вылетел самолёт №4385, командир Питомец. После пролёта Минской зоны РДС все попытки установить связь с Киевом не дали положительных результатов. Самолёт продолжил работать с Киевом через Минск. Полёт проходил в тяжёлых метеорологических условиях и мог окончиться возвратом в Минск, где погода начала ухудшаться. В 23:23 была получена радиограмма с борта самолёта №4385 «нахожусь в 75 км от Киева, связь с Киевом не имею – Питомец».

Диспетчерская вышка временного аэровокзала в аэропорту Минск

Несмотря на категорические требования начальника радиобюро Внуково о немедленном прекращении работы с Киевом, радиооператор Минского аэропорта Павлова благодаря проявленной инициативе, настойчивости и чувству ответственности связь с Киевом не прекратила до момента посадки самолёта в Киеве, который произвёл посадку в 00:05 20 июля 1949 года. Радиооператору Павловой была объявлена благодарность от начальника Белорусского управления [67].

Были и промахи в работе. Так, 2 августа 1949 года самолёт международных воздушных линий Ил-12 №1482 сообщил Минску через канал ДС-2 (Примечание: канал ДС-2 – это канал диспетчерской связи, цифра 2 означает номер канала) «вылетел из Праги 0754, иду Варшава-Минск-Москва», вторично сообщил вылет из Варшавы «1011, иду Минск-Москва» и третий раз сообщил «прошёл границу 1055». Во всех трёх радиограммах оператор канала ДС-2 не поставил диспетчера в известность, а он, как диспетчер, не интересовался, зная наряд, где находится самолёт №1482. Полёт самолёта Ил-12 проходил бесконтрольно до самого момента посадки на аэродром Минск в 12:00. В результате самолёт пришёл из-за границы, и работники КПП и таможня не встретили своевременно рейс. За халатное отношение к своим обязанностям диспетчер был арестован на трое суток, оператор получил взыскание [68].

ПОСЛЕДНИЙ СИ-47 БЕЛОРУССКОГО УПРАВЛЕНИЯ, САМОЛЁТЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗВИТИЕ СМП

К началу 1949 года в различных ведомствах СССР были свои авиаподразделения, в них насчитывалось более 1000 самолётов. Такая ситуация сложилась ещё в годы Великой Отечественной войны, когда самолёты Аэрофлота были заняты на фронте, некоторые министерства организовали свои авиаподразделения. Однако в новых условиях требовалось пересмотреть сложившуюся систему. Налёт в ведомственных авиаподразделениях был ниже, чем в ГУГВФ в 3 раза, не было единой системы контроля за работой, плохо было и с подготовкой личного состава. Было принято решение передать авиаподразделения части министерств и ведомств в состав ГУГВФ. Аэрофлот брал на себя функции обслуживания нужд министерств, откуда передавались подразделения. В 1949 году ГУГВФ была передана, в том числе, и авиация Министерства лесного хозяйства [1, с.149-151].

В состав Белорусского управления ГВФ передали часть самолётов лесного хозяйства. 10 мая 1949 года был подписан акт передачи звена Семёновской авиагруппы МЛХ в БУГВФ (Приказ ГУГВФ и МЛХ №218/78 от 29.03.1949). В звене было 3 пилота и 3 авиатехника. Передавались 3 самолёта По-2 (рег. номера СССР-Х510, Х340 и Х521) [69].

В аэропортах БУГВФ периодически проводились инспекции прилетающих самолётов. Так, в январе 1949 года в Минском аэропорту проверяли С-2 К1182 из Мозырского звена 251-го АО и С-2 К1375 Борбруйского звена того же отряда [70]. В апреле при проверке самолётов была отмечена плохая подготовка самолёта По-2 Ш1753 из УТО и По-2Л из Полоцкого звена 254-го АОСП [71]. В 251-м АОСП в июне было проверено несколько самолётов, в том числе С-2 №1375 Бобруйского звена, С-3 №703 и АП № 1603 Могилёвского звена, По-2 Л445 и По-2 Л1374 Гомельских звеньев, С-2 К1182 и По-2 Л2797 Мозырского звена [72].

К весенне-летней навигации в 22-м ТАО было 6 самолётов, которые были распределены между экипажами командиром кораблей следующим образом [73]:

- Си-47 Л1213 – Бросалин

- Ли-2 Л4205 – Новосёлов

- Ли-2 Л4228 – Жога

- Ли-2 Л4322 – Чекин

- Ли-2 Л4504 – Бондарев

- Ли-2 Л4515 – Тарасов

27 октября ввиду отработки амортизационного срока службы и выхода из строя основных деталей были списаны с баланса БУГВФ самолёты По-2Л СССР-Л597 (зав. номер 3042) и СССР-Л3090 (зав. номер 3072) из 254-го АО [74].

17 октября 1949 года у самолёта Си-47 СССР-Л1213 был выработан межремонтный ресурс двигателей, и он был перегнан в аэропорт Остафьево, где стал на хранение. Самолёт больше в Белоруссию не возвращался. Больше года Си-47 простоял под открытым небом, с него частично слезла краска, начались коррозионные процессы на обшивке, кресла были сняты, ремонт был признан нецелесообразным. Самолёт подлежал списанию на запчасти для самолётов ТС-62 или Си-47. Борт эксплуатировался с 5 июня 1945 года, наработка составила 1299 часов 32 минуты. Акт на списание самолёта был передан в БУГВФ в январе 1951 года [75]. В конце 1949 года парк тяжёлых самолётов 22-го ТАО был представлен только советскими Ли-2. Борт Л1213 стал последним Си-47 в Белорусском управлении ГВФ. Так закончилась история 5-летней эксплуатации американских Си-47 на рейсах республики.

Пару слов про автомобили. В конце декабря 1949 года из управления материально-технического управления для Минского аэропорта была получена автомашина М-20 «Победа», в свою очередь машина «Татра» была передана из Минска в Гродненский аэропорт [76].

В 1949 году в БУГВФ эксплуатировалась различная автомобильная техника, в частности известно про бензозаправщик на базе ЗИС-5, ЗИС-5 ВМЗ, ЗИС-6 РАФ, транспортный «Студебейкер», ГАЗ-АА [77].

В ПЕРИФЕРИЙНЫХ АЭРОПОРТАХ

Аэропортам в областных центрах БССР и посадочным площадкам во второй половине 40-х годов уделялось значительно меньше внимания со стороны Аэрофлота, чем к аэропорту Минск. На периферии, как правило, не строились здания аэровокзалов, взлётно-посадочные полосы с твёрдым покрытием. Во многом это объяснялось необходимостью обеспечить восстановление Минского аэропорта, так как он играл большую роль в жизни республики и развитии авиаперевозок в СССР, а также тем фактом, что в те годы потребность в авиаперевозках в областях была значительно ниже, и затрачивать большие средства на областные аэропорты было бы расточительством.

Тем не менее аэропорты развивались, строительством занимались как работники аэропортов, так и местные органы власти. Рассмотрим некоторые эпизоды из развития областных аэропортов.

В начале года начальник Полоцкого аэропорта Лукьяненко так описал работу своего подразделения [78]:

«Личный состав аэропорта работает неплохо, план выполнен. Плохая сторона в периферийных аэропортах – это панибратство, от этого и страдает руководство. Плохо помогает управление в отношении создания нормальных условий для отдыха прилетающих пилотов.

Наш аэродром передан кроме нас для эксплуатации ещё и ВВС и нет конкретных указаний, кто является настоящим хозяином.

Я бы просил начальника управления выделить 20 000 рублей для строительства стандартного служебного здания и обеспечения жилплощадью личного состава».

Секретарь парторганизации Гродненского аэропорта Рысин [79]:

«Аэропорт имеет 2 самолёта и этими самолётами налетал 1800 часов без происшествий…Из-за перерывов в полётах спал поток пассажиров и грузов».

Начальник Мозырского аэропорта Бурусов [80]:

«Аэродром находится в 12 км от города, в аэропорту есть одна машина. У пассажиров отбивается желание ходить пешком чтобы успеть

По вопросу строительства служебного здания и обеспечения движения в аэропорт городского транспорта я обращался в Обком партии к секретарю по транспорту, он мне всё обещал, но когда я пошёл к председателю, то он мне сказал, что у нас много бедных организаций и всем помочь они не могут».

14 марта на собрании, которое было посвящено работе аэропортов управления, Клуссон сказал следующее [81]:

«Считаю необходимо остановиться на одном вопросе – это возможность строительства служебных зданий в аэропортах. В Молодечно по просьбе Облисполкома открывается аэропорт и Облисполком вынес решение с ходатайством перед СМ БССР об отпуске на оборудование аэродрома и на строительство служебного здания 100 000 рублей средств из местного бюджета…Рекомендую на местах добиваться таких решений Облисполкома, тогда у меня будет основание ставить эти вопросы в правительстве».

Конечно, в те годы периферийные аэропорты выглядели скромно по сравнению со столичным, по сути, это были грунтовые взлётно-посадочные полосы или укатанное поле с небольшими служебными зданиями.

Достаточно ёмко и понятно про такие аэропорты дал определение в ноябре 1949 года на закрытом партийном собрании аппарата БУГВФ Занегин [82]:

«У нас плохо организована наземная работа, наши периферийные порты ни один не отвечает своему назначению. Организация аэропортов неправильная, мы находим площадку вблизи города, ставим там самолёты и называем это аэропортом, производим полёты.

Условия работы в таких «портах» не регламентируются никакими приказами. Лётный состав не обеспечен планшетами, карты пилотами не используются как надо, скоро стираются и выходят из строя».

Про бытовые условия отрядов МВЛ в областных аэропортах, подводя итоги работы в 1949 году, говорил главный инженер БУГВФ Сухарников [83]:

«…находятся в ужасных условиях. Служебные помещения находятся в землянках, построенных после войны, и которые совершенно непригодны для технических служб, в этих землянках совершенно нет никаких удобств для пассажиров и для ЛТС».

Из-за отсутствия специальной техники во многих аэропортах были сложности и обслуживанием лётного поля. В ноябре Малицкий сказал [84]:

«Большинство областных портов в БУГВФ к работе в зимних условиях не приспособлены, например Молодечно, Могилёв, Мозырь и др.».

К середине 1949 года у руководства БУГВФ возникла мысль выделить 2 периферийных аэропорта в отдельные подразделения. Стоит отметить, что с 1944 года отдельным предприятием был только Минский аэропорт, остальные аэропорты подчинялись командирам авиаотрядов спецприменения. Летом 1949 года начальник Политотдела БУГВФ сказал следующее [85]:

«…Отделам управления нужно подумать о подчинении Пинского и Гродненского аэропортов непосредственно управлению, подумать о переводе аэропортов на хозрасчёт…».

Таким образом в БУГВФ были трудности в работе периферийных аэропортов, которые значительно отставали по уровню развития от столичного аэропорта, тем не менее шло развитие, появились предпосылки придания более высокого статуса ряду областных воздушных гаваней.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ СВЯЗИСТОВ

Хороших показателей работы добились работники подразделения связи и радионавигации Белорусского управления. Из года в год роль радионавигационных и ридиосвязных систем в гражданской авиации возрастала, поэтому руководство уделяло большое внимание совершенствованию службы связи. От работы радиосистем зависела регулярность и безопасность полётов, в особенности таких как Ли-2, Си-47 и Ил-12.

За 1949 г. на борт воздушных судов было дано свыше 15 тыс. пеленгов, рост более чем в 2 раза за год, значительно сократилось количество замедленных радиограмм.

В 1949 году экипажи тяжёлых самолётов стали чаще заказывать работу приводных радиостанций, что позволило принимать воздушные суда при неблагоприятных погодных условиях. Минский аэропорт принимал самолёты в таких сложных погодных условиях, что при отсутствии системы приводных радиостанций (ВУСП) не могло быть и речи о благополучной посадке и посадке вообще. За 1949 год с помощью системы ВУСП было осуществлено 879 взлётов и посадок в Минске.

Экипажи и другие пользователи систем связи БУГВФ при анкетировании положительно оценили работу службы 10269 раз, отрицательно – 115 раз. Это высокий показатель [86].

С момента образования Белорусского управления остро стоял вопрос обеспечение кадрами службы связи, опытные кадры уходили, и штат постоянно обновлялся. В 1949 году удалось решить этот вопрос, «текучка» кадров сократилась в 2 раза [87].

Повышение качества работы средств связи и радионавигации позволило улучшить состояние безопасности полётов БУГВФ.

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ БЕЛОРУССКОГО УПРАВЛЕНИЯ. МЕДИКО-САНИТАРНАЯ СЛУЖБА

В 1949 году в аэропортах БУГВФ бытовые условия для работы были не самые лучшие. Наиболее благополучными были аэропорты Минск и Калининград.

В Минском аэропорту была столовая и ресторан при аэровокзале. Столовая находилась на балансе ОРСа, ресторан был в хорошем состоянии и отвечал санитарным требованиям. Аэропорт снабжался водопроводной водой. На территории была гостиница на 35 мест, 8 общежитий для таких подразделений и категорий работников как: ВОХР, школы ФЗО, ОУАЭ, ЛПС, молодых рабочих СМУ-2, техсостава Минского аэропорта, рабочих Минского аэропорта [88].

На приёме у педиатра в медсанчасти (поликлинике) Минского аэропорта

В минском авиагарнизоне отсутствовала баня. В декабре начался капитальный ремонт бани пропускного типа, которая обслуживала военнопленных немцев [89].

В Калининградском аэропорту была столовая, владельцем которой была торговая морская организация, аэропорт имел водоснабжение водопроводной водой.

При этом стоит отметить, что аэропорты Пинск, Барановичи, Гродно, Гомель, Полоцк, Витебск и Мозырь не имели водоснабжения и канализации.

В каждом аэропорту по штату были уборщицы, которые производили очистку и обработку самолётов. Однако это делалось примитивным методом.

Самолёты мылись тряпками, смоченными в бензине или воде, подметались вениками. В транспортной авиации были крайне необходимы для уборки пылесосы. Они отсутствовали даже в базовых аэропортах.

При проверках самолётов санитарная служба БУГВФ отмечала, что кресла, дорожки и ковры содержат много пыли и редко выбиваются [89].

Что касается аэровокзалов, то Минский и Калининградский аэровокзалы были хорошо оборудованы. Гомель, Барановичи и Гродно имели деревянные здания аэровокзалов, которые были недостаточны по площади. А в Могилёве, Бобруйске, Мозыре, Полоцке совершенно не было помещений аэровокзала, на аэродромах были обычные землянки, сохранившиеся со времён Великой Отечественной войны. Пилотская комната имелась только в Минском аэропорту [90].

В 1949 году медицинская служба зарегистрировала 37296 амбулаторных больных, при этом временную нетрудоспособность получило 686 человек (1,8% от всех больных), годом ранее аналогичные показатели составили 27052 человека, 1185 человек (4,4%) соответственно. При этом за год увеличилось количество личного состава и членов их семей [91].

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ

Выполнение плана Белорусским управлением. С начала года подразделения Белорусского управления взяли неплохой темп выполнения производственного плана. И это было заметно уже по итогу 1-го квартала, план по основу показателю – тонно-километрам был выполнен на 118% [92].

В первом полугодии план по тонно-километрам был выполнен на 124% [93], по производственным часам на 99%, по перевозкам пассажиров на 92%, почты – 103%, грузов – 143%, при этом получилось сэкономить 58 тонн бензина. Руководство БУГВФ сделало следующие выводы [94]:

«Из этого [примечание: показателей работы 1-го полугодия] видно, что мы имели большие возможности в отношении выполнения государственного производственного плана. Дело в том, что наши командиры не занимаются перестановкой СМП или личного состава. Пример – в Гомеле излишек пилотов, а в Пинске их не хватает и не выполняют план».

Подводя итоги работы за 9 месяцев 1949 года и сравнивая этот период с аналогичным периодом 1948 года секретарь партбюро первичной организации ВКП(б) аппарата управления БУГВФ отмечал, что по основным показателям план был перевыполнен. Не справились с выполнением плана по перевозке пассажиров. При этом сократилось количество лётных происшествий.

В отчётном докладе в сентябре 1949 года секретарь партбюро так объяснил показатели выполнения плана [95]:

«Сопоставляя цифры, кажется, что в 1948 году мы работали лучше, а в самом деле это не так.

Необходимо сказать, что 44% выполнения плана в 1948 году падает на работу нашего самолётного парка в других управлениях, в частности в Якутии, Украинском управлении… Следовательно, БУГВФ, призванное обеспечить авиаперевозки Белорусской республики, с этой задачей в 1948 году не справилось, в то время, как в 1949 году все перевозки связаны почти исключительно с жизнью нашей республики.

Кроме этого, в этом году наше Управление значительно сократило себестоимость перевозок и т. о. потребует меньше средств дотации от государства на покрытие содержания БУГВФ».

Проанализировав темпы выполнения производственного плана Белорусское управление взяло на себя обязательства выполнить годовой план уже к 15 октября 1949 года [96].

В преддверии празднования 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической Революции было отмечено, что личный состав БУГВФ встречает этот праздник со значительными достижениями, производственный план был выполнен, была улучшена работа в деле обеспечения безопасности полётов. По тонно-километрам план управления был выполнен на 118%, [97].

За 2-е полугодие план по тонно-километрам управление выполнило на 124% [98].

Хороших показателей были достигнуты в авиационно-химических работах. Подразделения спецприменения план по обработке площадей выполнили на 120%, а по налёту часов на 122%. Такие показатели стали результатом самоотверженной работы личного состава и своевременного проведения организационно-подготовительных мероприятий. Высоких показателей в подкормке озимых добились экипажи 251-го АОСП. Ряду лиц отряда была объявлена благодарность [136].

Белорусское управление ГВФ в 1949 году по основным показателям справилось с выполнением плана, по тонно-километрам выполнили на 2044 тыс., при плане 1800 тыс., перевезли 47092 пассажира, 1363 тонны почты, 1660 тонн грузов [99]. Более подробно про выполнение плана БУГВФ смотрите в приложении 3. В целом управление улучшило свою работу. Далее коснёмся вопроса выполнения плана отдельными подразделениями.

Пассажиры в салоне самолёта Ли-2

22-й транспортный авиаотряд. В ТАО в 1949 году работа только увеличилась по сравнению с 1948 годом, подразделение уже в 1-м полугодии добилось высоких показателей, план во многом был перевыполнен. Удалось сэкономил 50 тонн горючего [100].

Показатели перевозок отряда не снижались и во второй половине года, поэтому подразделение взяло на себя обязательства уже к 1 октября 1949 года досрочно выполнить годовой план [101]. И это удалось сделать.

В результате хорошо организованной работы 22-й ТАО по тонно-километрам годовой план выполнил на 112%, по перевозкам грузов на 130%, и только пассажиров всего на 73% [102].

В 1949 году 22-й ТАО структурно относился к Минскому аэропорту, что затрудняло работу отряда. Заместитель командира 22-го ТАО по политчасти Лукинский так охарактеризовал ситуацию [103]:

«Осенью 1948 года в целях экономии средств прошла реорганизация 22-го АО…никакой экономии средств не получилось…отряд был поставлен в наиболее трудные условия. Командир АО бессилен решать какие-либо хозяйственные вопросы или вопросы, касающиеся лётной работы. Командиру приходится пройти несколько инстанций…Работники некоторые работают здесь с 1944 года и до сего времени не имеют квартир. Коллектив 22-го ТАО в 1949 году работает значительно лучше, чем в 1948 году и по налёту часов и по тонно-километрам».

251-й авиаотряд спецприменения. Гомельский авиаотряд также улучшил свою работу, показатели были скромнее, чем у транспортного отряда, но тем не менее удалось выполнить план по основным показателям на уровне 90-100% в 1-м полугодии. Такие же показатели выполнения плана сохранились и во второй половине года.

254-й авиаотряд спецприменения план также выполнил примерно с такими же показателями, как и 251-й, при этом по перевозке грузов план не удалось выполнить. План выполнили на 71%. Объёмы работ отряда уменьшился из-за закрытия нескольких линий в приграничной полосе [100].

Минский аэропорт по перевозке пассажиров план выполнил на 75%, грузов на 117%, почты на 120% [104].

1-я отдельная учебная авиаэскадрилья ГВФ. Свою лепту в выполнение производственного плана БУГВФ внесла и 1‑я ОУАЭ ГВФ, только с января по июль самолётами эскадрильи перевезли 61 тонну грузов и 137 пассажиров [105]. Конечно, это были лишь эпизодические полёты, к тому же учебные самолёты не были предназначены для перевозки пассажиров. При подведении итогов работы управления за 1949 год было отмечено [106]:

«На МВЛ зачастую ставятся корабли учебной эскадрильи, внутреннее оборудование которых не соответствует элементарным требованиям, предъявляемым к пассажирским перевозкам, кресла поломаны, чехлы отсутствуют, покрытие кресел рваное, пакеты отсутствуют».

Калининградское звено. Плохо обстояли дела в Калининградском звене спецприменения. В первом полугодии из месяца в месяц звено не выполняло план. И если по налёту часов план удалось выполнить на 95%, то по тонно-километрам всего на 57%, производительность составила 72%, перевезли всего 63% пассажиров от плана, почты 72%, грузов только 3%. На собрании партхозактива БУГВФ от 19 июля высказали следующее мнение [107]:

«В отношении работы Калининградского звена нужно сказать, что звено работает неудовлетворительно, не может быть, чтобы в области не было потребности в авиации. Звено представлено само себе, для его работы не созданы условия, не подготовлена земля, мы были там с начальником Политотдела и дали задание подготовить площадки, это указание до сих пор не выполнено. Очевидно, придётся выполнять хирургические меры».

При подведении итогов работы управления за 1949 год начальник аэронавигационной службы (АНС) 22-го АО Смелянский объяснял плохое выполнение плана следующим [108]:

«Плановый отдел дал нереальный план Калининградскому аэропорту. В начале апреля 1949 года отменили рейс Рига-Калининград, который давал 60% всей загрузки аэропорта.

Стоимость билета Минск-Москва – 180 рублей, Минск-Калининград – 460 рублей. Хотя почти такое же расстояние, пассажиры жалуются. Ставили вопрос перед плановым и финансовым отделом – результата нет. С 1948 года люди в Калининградском аэропорту находятся под страхом сокращения и так длится по сегодняшний день».

Как видно, у Калининградского звена были объективные причины невыполнения производственного плана.

Комсомольцы. Отдельно стоит сказать про роль комсомольцев в деле выполнения плана. Ещё в 1948 году они показали неплохие результаты, некоторые экипажи комсомольцев выполняли планы на 120 и даже 130%. Положительный опыт работы был использован и в 1949 году. В марте было создано 2 комсомольских экипажа, Юлова в 251-м АОСП и Коровина в 254-м АОСП. Они ежемесячно выполняли план на 115-120%, летая без аварий и происшествий. Комсомольцы внесли свой вклад в обеспечение высоких показателей работы БУГВФ. Кроме того, они были хорошим кадровым резервом управления. Уже в 1949 году большое количество комсомольцев-пилотов из 251-го и 254-го авиаотряда спецприменения были отправлены на учёбу в 1-ю ОУАЭ в Минске, где они переучивались на вторых пилотов самолётов Ли-2 [109].

СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ В УПРАВЛЕНИИ

Неплохих результатов в 1-м квартале добились подразделения управления в снижении аварийности, по сравнению с 1948 годом снижение составило 60% [110].

Большую роль в обеспечении безопасности полётов играла метеослужба. Но далеко не во всех аэропортах были свои метеостанции. На начало года в Белорусском управлении ГВФ имелось 6 АМСГ. 1-го разряда в Минске, 3-го в Гомеле, 4-го в Пинске, Гродно, Барановичах и Мозыре. В Витебске, Полоцке, Бобруйске и Могилёве своих АМСГ не было [111].

Во втором квартале количество лётных происшествий снизилось на 83% по сравнению со вторым кварталом 1948 года. Единственное лётное происшествие в этом квартале было с пилотом 254-го АОСП, который вылетел при сильном ветре, и тем самым произвёл поломку самолёта По-2, чем нарушил наставление по производству полётов [112].

Наблюдались нарушения наставления по производству полётов со стороны руководящего состава – начальника Бобруйского аэропорта и командира 254-го АОСП.

Подводя итоги работы БУГВФ в 1-м полугодии, начальник БУГВФ Клуссон особо отметил работу ИТС [113]:

«В этом полугодии нет происшествий со вине ИТС, это большая заслуга ИТС, нужно отдать им должное. Но не нужно зазнаваться и нужно поставить ТО матчасти ещё лучше».

В целом 75% происшествий за 6 месяцев было в 254-м АОСП, а 22-й ТАО и Калининградское звено сработали без каких-либо происшествий.

Ухудшилось состояние безопасности полётов в июле, когда за месяц было зафиксировано 4 лётных происшествия, причём все их них поломки, при том что за всё 1-е полугодие было всего 4 лётных происшествия [114].

По вине лётного состава из-за низкой дисциплины и нарушений наставления по производству полётов в 1948 году было 19 лётных происшествий, в 1949 году за 9 месяцев – 8 [115].

За 1948 год и 7 месяцев 1949 года в БУГВФ было произошло 32 лётных происшествия, 65,6% ЛП по вине личного состава подразделений (нарушение НПП-47г., неграмотная эксплуатация самолётов, недисциплинированность, плохая подготовка самолётов к полётам). В результате ЛП было потеряно 2 самолёта По-2, а ремонт остальных обошёлся в 19782 рубля [116].

Летом во время руления в аэропорту Минск командир корабля из 22-го ТАО задел законцовкой крыла водомаслогрейку, в результате произошла поломка [117].

В третьем квартал добились резкого сокращения лётных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в 2,5 раза [118].

К техническому состоянию воздушных судов был усилен контроль в аэропортах. Вот что об этом говорил главный инженер управления Сухарников в ноябре 1949 года [119]:

«Мы в этом году работали неплохо, летали без авиационных происшествий, но имели предпосылки.

С целью улучшения ТО самолётов к полётам мы установили систематический контроль за подготовкой самолётов к вылету. Все прилетающие самолёты в Минский аэропорт подвергались тщательному контролю со стороны инженеров техотдела управления и порта. В последующем этот метод был перенесён на периферийные аэропорты, где проверялся каждый прилетающий самолёт и писался акт о его техническом состоянии. Этот контроль заставил людей, обслуживающих самолёты, относиться к порученной им работе более тщательно, а это улучшило качество подготовки самолётов к полёту и усилению безопасности полётов».

Неплохо справился с обеспечением безопасности полётов в 1949 году 22-й ТАО, вот что об этом говорил Лукинский (заместитель командира отряда по политчасти) [120]:

«Лётные происшествия были значительно снижены по сравнению в 1948 годом (на 50%). Были, безусловно, возможности работать и без происшествий. Коллектив 22-го АО работает уже несколько лет в этом составе и выглядит довольно боевым коллективом. В этом отряде работают опытные специалисты, опытные командиры, опытные бортмеханики.

Но здесь надо признать вину самого отряда, что не сумел использовать этих возможностей для работы без происшествий».

Заместитель начальника БУГВФ по лётной службе Рыбаков подводя итоги работы управления в деле обеспечения безопасности полётов [121]:

«В 1949 году БУГВФ и подразделения добились некоторого улучшения в обеспечении безопасности полётов, работали без аварий, имеется снижение числа лётных происшествий, увеличился налёт на одно лётное происшествие. УТО и 251-й АО имеют самый высокий налёт на одно лётное происшествие.

Личный состав 251-го АО проводит большую работу по ликвидации лётных происшествий, в частности аварий.

Большая работа проведена по повышению квалификации лётного состава. Командиры кораблей 22-го ТАО успешно закончили тренировку по приказу. Т. о. командиры кораблей совершают полёты в сложных метеоусловиях и имеют минимум 50 метров.

Большое внимание подготовки кадров уделил инструкторский состав ОУАЭ и план наш выполнен. Все пилоты прошли тренировку в сложных условиях. Например, по подбору площадок с воздуха. Эти тренировки мы впервые проводили в БУГВФ в 1949 году».

Немаловажную роль в обеспечении безопасности полётов играло и медицинское обеспечение полётов. Начальник медсанслужбы БУГВФ Парфенков на партконференции 28 января 1950 года говорил [122]:

«Безопасность полётов зависит не только от технической исправности, но и от того, какое качество пилота. Приведу такой пример, что в первую мировую войну уже поняли, что нужно производить медицинский отбор пилотов, 90% аварий было по вине самих лётчиков…Как мы боремся за своевременное составление графиков нагрузки пилотов? Лётная нагрузка состава транспортной авиации не планируется. Вследствие чего в 1949 году имеются большие переналёты, не придерживались санитарных норм. Приказ начальника ГВФ об ежегодный лечпомощи не выполняется. Командир Минского аэропорта к 22-му ТАО проявляет равнодушие, график отпусков в 1-й ОУАЭ не выполняется. Лётной перегрузки пилоты не переносят, бывают заболевания и на этой почве».

Подводя итоги работы подразделений по обеспечению безопасности полётов стоит отметить, что в 1949 сохранилась тенденция на снижение авиапроисшествий. По информации заместителя начальника БУГВФ по лётной службе Рыбакова в подразделениях управления было 18 лётных происшествий (2 поломки Ли-2, 7 поломок По-2, 6 вынужденных посадок По-2, 3 вынужденные посадки Ли-2). При этом катастроф и аварий не было [123]. По другой информации в БУГВФ в 1949 году было 15 лётных происшествий (7 вынужденных посадок, 8 поломок самолётов) [124]. Таким образом снижение количество лётных происшествий снижение составило 25% (или на 38% по другим данным) В УТО происшествий не было, 251-й АОСП 3 лётных происшествия, а 22-й ТАО – 2 происшествия. Эти показатели вывели Белорусское управления в число передовых в Аэрофлоте.

ИТОГИ ГОДА

Для Белорусского управления ГВФ в 1949 году был снижен производственный план. Объективные причины не позволяли нарастить в республике пассажирские и грузовые перевозки. Ещё в 1948 году свой производственный план пришлось выполнять за счёт перевозок в других районах Советского Союза. Поэтому в 1949 году Белорусское управление ГВФ сосредоточилось на работе в интересах населения и предприятий Белорусской ССР. Перевезли 47092 пассажира (2,5 % по Аэрофлоту), 1363 тонны почты, 1660 тонн грузов. По всем показателям меньше, чем в 1948 году. По тонно-километрам план выполнили на 114%. При этом уменьшилось количество авиапроисшествий – с 23 до 15. Это был лучший показатель с момента образования Белорусского управления ГВФ.

Хороших успехов добилась инженерно-авиационная служба, связисты, отдел перевозок. Значительно улучшилось культурное обслуживание пассажиров, проведена большая рекламная компания в республике, были изысканы резервы по перевозкам почты и грузов. В Минске на базе ИАС трёх подразделений создали линейные эксплуатационно-ремонтные мастерские. Была введена цеховая структура при проведении технического обслуживания воздушных судов, это повысило качество выполняемых работ.

Определённые сложности возникли в учебно-тренировочном отряде БУГВФ. В 1949 году в Минске создавалась учебная эскадрилья ГВФ и руководство управления планировало преобразовать УТО в эскадрилью и переложить функции УТО на ОУАЭ. В результате нескольких месяцев работы в неопределённом статусе было решено, что будут работать и УТО и эскадрилья. Созданная ОУАЭ занималась подготовкой вторых пилотов самолётов Ли-2 в интересах всего Аэрофлота, за 1949 год подготовили 219 человек.

В 1949 году в Минском гарнизоне ГВФ ликвидировали отголосок прошедшей войны – лагерь военнопленных. Самих обитателей отправили домой в Германию. Военнопленные работали на объектах аэропорта и поэтому возникли трудности в обеспечении рабочей силой Строительно-монтажного управления №2. Были приняты на работу 72 молодых рабочих из ФЗО. Улучшилась организация труда строителей, по вводу в строй домов план был выполнен, по вводу в строй других объектов не удалось выполнить из-за погодных условий.

Хороших показателей в работе добился 251-й АОСП в Гомеле, что не скажешь про 254-й АОСП в Минске. Из-за переподчинения отряду четырёх звеньев расформированного в 1948 году 253-го АОСП ухудшилось управление звеньями на периферии. В результате пришлось сменить руководство отряда. Назрел вопрос разукрупнения отряда. В периферийных аэропортах сохранялась проблема со строительством служебных зданий, для этого не выделялось средств со стороны ГУГВФ, финансирование строительства должны были взять на себя местные власти, однако в послевоенный период это было сделать сложно, шло восстановление других объектов в областях и объекты гражданской авиации не были в приоритете. Впервые в 1949 году был озвучен вопрос необходимости прямого подчинения аэропортов Гродно И Пинск начальнику БУГВФ. В те годы такое подчинение имел только Минский аэропорт.

Была завершена эксплуатация последнего в управлении американского Си-47, в 22-м отряде остались только Ли-2, при этом за счёт учебных Ли-2 количество самолётов этого типа составило 15-16 единиц. Парк ВС пополнился самолётами По-2, которые передали из МЛХ.

Таким образом в 1949 году по количественным показателям работы Белорусское управление выполнило меньше, чем годом ранее, но по качеству работ были достигнуты значительные успехи. Гражданская авиация всё больше «врастала» в жизнь республики.

В целом по Аэрофлоту перевезли 1918,5 тыс. пассажиров, 33,6 тыс. тонны почты и 195,5 тыс. тонн грузов. Это больше, чем в 1948 году. Количество лётных происшествий снизилось, количество тяжёлых происшествий увеличилось – 27 катастроф и 88 аварий. В эксплуатации находилось 4000 самолётов (из них По-2 2972). Был прекращён выпуск Ил-12, продолжался выпуск Ли-2. Сеть аэродромов ГВФ составляла 1932, при этом 264 могли принимать Ли-2, а с искусственным покрытием было только 63. Самолёты Ил-12 проходили работы по модернизации и устранению конструктивных и производственных недостатков. Кроме того, Ил-12 начали поставлять на экспорт. 6 сентября поднялся в небо первый серийный самолёт Ан-2. В систему Аэрофлота было передано несколько сотен самолётов из других министерств и ведомств.

Регулярность движения самолётов снизилась с 64 до 62%. Совет Министров СССР отмечал неудовлетворительное качество обслуживания пассажиров. Накопившиеся проблемы вызвали необходимость смены руководства ГУГВФ, на должность начальника вместо Байдукова в конце 1949 года был назначен маршал авиации Семён Фёдорович Жаворонков [1, с.149-159]. Перед гражданским воздушным флотом стояли серьёзные задачи и оставались проблемы, которые требовалось разрешить в следующие годы.

Всеволод Тарасюк

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Полная перепечатка материала возможна только при письменном согласии автора или администрации сайта. При цитировании обязательна прямая ссылка на материал.

Список использованных источников

- Соболев, Д.А. Хроника советской гражданской авиации. 1941-1960 гг. / Москва: – Фонд «Русские Витязи». 2020

- НАРБ. – Ф. 1005. Оп.3. Д.27. Л.66.

- НАРБ. – Ф. 1005. Оп. 3. Д. 37 Л. 47-48.

- П.И. Лавренко. Годы жизни. XIII Послевоенные годы работы в гражданской авиации Белоруссии (1945-56).

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.77.

- Интервью Антохина Ярослава Фёдоровича 2024 года.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.79.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.97.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.119.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.19.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.2-5.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.51.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.40.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.115.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.78.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.141.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.146.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.153.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.25 Л.34.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.234.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.27 Л.75.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.26.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.6 Д.11 Л.60.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.74.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.112.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.113.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.27.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.187.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.188.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.75.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.216.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.182.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.22 Л.93-96.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.80,113.

- НАРБ Ф.1005 Оп.1 Д.86 Л.120-122.

- НАРБ Ф.1005 Оп.1 Д.86 Л.166.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.33 Л.15.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.33 Л.16.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.33 Л.19.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.6 Д.13 Л.16.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.78.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.25 Л.18-21.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.128.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.68.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.71.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.136.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.13-14.

- НАРБ Ф. 1005. Оп. 3. Д. 29. Л.181.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.141.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.142.

- НАРБ – Ф. 1005. Оп. 6. Д. 11. Л.73.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.161.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.74.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.6 Д.11 Л.58.

- НАРБ Ф. 1005. Оп. 1. Д. 86. Л.184.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.195.

- Рубрика «100 лет гражданской авиации на Дону. 1925–2025». Статья 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azovmuseum.ru/news/43572.html

- НАРБ Ф. 1005 Оп.6 Д.11 Л.59.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.30-31.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.34,35.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.34.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.118.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.119.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.120.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.121.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.27.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.163.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.175.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.33 Л.6-7.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.17.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.68.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.33 Л.17.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.25 Л.11-12.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.218.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.4 Л.9-12.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.256.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.116, 119.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.39.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.42.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.43.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.46.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.6 Д.11 Л.73.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.34.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.6 Д.11 Л.73.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.87.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.30 Л.4.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.30 Л.7.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.31 Л.8-9.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.31 Л.11.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.31 Л.12.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.31 Л.21.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.49.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.156-157.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.75.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.6 Д.11 Л.54.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.101.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.221-222.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.77.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.46.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.73.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.101.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.46.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.16.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.7.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.79.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.51.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.74.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.27.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.60.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.49.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.14.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.77.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.75.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.102.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.6 Д.11 Л.60.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.25 Л.22.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.29 Л.101.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.108.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.6 Д.11 Л.73.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.16.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.25,26.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.36 Л.15.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.6 Д.13 Л.16.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.44 Л.77.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.6-9.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.7 Д.37 Л.35.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.50-55.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.57-65.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.3 Д.32 Л.108.

- НАРБ Ф. 1005. Оп. 7. Д. 37. Л.93

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.168-173.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.226.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.246-249.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.250.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.86 Л.257.

- НАРБ Ф. 1005 Оп.1 Д.89 Л.11.

|