ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ. БЕЛОРУССКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГВФ В 1949 ГОДУ.

ЧАСТЬ 1

СОЗДАНИЕ 1-Й ОТДЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ ГВФ

За первые послевоенные годы в Аэрофлоте наблюдался стремительный рост количества двухдвигательных самолётов типа Си-47, Ли-2 и Ил-12. Так, если в июле 1945 года в эксплуатации находилось около 800 По-2, 133 американских Cи-47 и 82 Ли-2 [1, с.99], то к концу 1948 года парк двух двигательных самолётов насчитывал уже 805 единиц. Гражданскому воздушному флоту срочно понадобились новые кадры для эксплуатации более сложных воздушных судов. Требовалось подготовить в большом количестве вторых пилотов из пилотов самолётов типа По-2. Для этого начали создавать отдельные учебные авиационные эскадрильи. 1-я в Минске, 2-я в Киеве, 3-я в Ростове-на-Дону, предполагалось ещё создать 4-ю в Москве, но она не была создана. В БУГВФ эскадрилья создавалась на базе УТО. Предполагалось создать в Минске 1-ю ОУАЭ ГВФ и переложить на неё функции УТО. Возглавил эскадрилью командир УТО Антохин Фёдор Васильевич. Размещение эскадрильи в столичном аэропорту объяснялось наличием взлётно-посадочной полосы с твёрдым покрытием, наличием новейшего оборудования для посадки в сложных метеоусловиях, близостью к эксплуатационным подразделениям, которые имели опытные кадры. В эскадрилью перешли работать некоторые командиры кораблей из местного 22-го ТАО. Изначально предполагалось, что эскадрилья подготовит 352 вторых пилота самолёта Ли-2, потом снизили план до 250 человек. Были сложности в организации 1-й ОУАЭ, подбирались педагогические кадры, инструкторы, другой персонал. Эскадрилья готовила вторых пилотов в интересах всего Аэрофлота, и, в частности, для БУГВФ.

10 мая состоялось важное событие – выпуск первой группы в количестве 33 человек. [2]. Парк воздушных судов эскадрильи состоял из 10 Ли-2, это больше, чем было во всём Белорусском управлении ГВФ. В 1949 году 6 самолётов Ли-2 и Си-47 было в 22-м ТАО и 1 Ли-2 в УТО. Налёт 1-й ОУАЭ в 1949 году составил 7371 часов, было подготовлено и выпущено 219 вторых пилотов, это был лучший показатель среди всех ОУАЭ. Эскадрилья для учебных полётов использовала не только аэродром Лошица, но и другие аэродромы, расположенные на территории Белорусской ССР. Летали как на аэродромах ГВФ, так и ВВС.

По итогу деятельности отдельных учебных авиационных эскадрилий ГВФ Начальником Управления учебных заведений (УУЗ) подполковником гражданской авиации Барышниковым были сделаны следующие выводы [3]:

- Создание ОУАЭ для подготовки вторых пилотов на самолеты ЛИ-2 было своевременно и дало положительный результат. За 1949 год эскадрильи подготовили и выпустили 635 вторых пилотов.

- План выполнен на 84,7%, налёт 20315 часов, уровень организации был недостаточно высоким и не обеспечивал полётов без вынужденных посадок.

- Качество подготовки вторых пилотов оценивается выпускными комиссиями положительно. Однако, недостатком является то обстоятельство, что лица руководящего состава эскадрилий не поняли одну из главнейших задач – готовить будущих командиров кораблей, не поняв эту задачу они обучали и таких пилотов, которые не отвечали требованиям командиров кораблей.

- Большой недостаток в работе эскадрилий является то, что командиры звеньев и инструктора-командиры кораблей не пользуются предоставленным им дисциплинарными правами и не занимаются воспитанием подчиненным им слушателей.

Первый год работы новых подразделений (учебных эскадрилий), несомненно, был сложен, ведь помимо подготовки вторых пилотов на Ли-2, требовалось решить множество организационных вопросов по части обеспечения личным составом, оборудованию классов, обеспечения нужным количеством учебных самолётов, отработки маршрутов, методик подготовки и так далее. В этих условиях получилось создать учебную базу, наладить работу, а также приобрести нужный опыт, который был учтён руководством в дальнейшем.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СМУ-2. НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - СТАРЫЕ ЗАДАЧИ. ЛИКВИДАЦИЯ ЛАГЕРЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В МИНСКОМ ГАРНИЗОНЕ

С 1944 по 1948 год все строительные работы для Белорусского управления ГВФ выполняла Белорусская стройконтора ГВФ. Ежегодно строители перевыполняли свои планы. В 1948 году темпы строительства по всему Аэрофлоту снизились. В феврале 1949 года часть работников Белорусской стройконторы решили перебросить в Ростов (перевели 1-й стройучасток), где также было много работы по восстановлению инфраструктуры гражданского воздушного флота. На базе стройконторы образовали строительно-монтажное управление №2 «Аэропортстрой».

По воспоминаниям Павла Ивановича Лавренко (начальник СМУ-2), часть строительно-монтажных управлений организовывались в те годы на базе имеющихся стройконтор, а часть организовывались с нуля. В Ленинграде создали СМУ-1, в Киеве №3, в Харькове №4, в Москве №5, в Новосибирске №6, в Свердловске №8, В Иркутске №9, в Хабаровске №10 [4].

Перед новым подразделением стояли старые задачи, но работать пришлось в новых условиях. В июле 1949 года работник СМУ-2 Семиколенов так описывал ситуацию [5]:

«В 1949 году для СМУ создались неблагоприятные условия для выполнения производственного плана.

Во-первых, в 1948 году мы досрочно выполнили план, а с 1-го ноября работали для управления сверхплана и вот заработанные нами деньги мы получили только в июле 1949 года. В СМУ не было денег, а отсюда, как следствие, мы не могли приобрести материалы, рабочие часто сидели без заработной платы и так далее.

Во-вторых, в феврале нам пришлось откомандировать 32 лучших специалистов как Гомза, Вязов, Чарушкин и других в другую стройконтору и 32 единицы механизмов, что не могло не отразиться на нашу работу.

В-третьих, в мае новая беда – ликвидирован лагерь военнопленных, т. к. встал вопрос о недостатках рабочей силы. Всё это создало для СМУ-2 тяжёлые условия для выполнения плана.

Решение проблемы было следующее – взяли рабочую силу из ФЗО (72 человека молодых рабочих). Для них нет жилой площади, пришлось расселять вплоть до сараев.

Было развёрнуто соцсоревнование, усилена партийно-массовая работа. В результате план выполнили на 102%, выработка на одного рабочего 105%.

Можно было бы сделать ещё больше, если бы в нашей работе была помощь Белорусского управления ГВФ».

Как уже было отмечено, в мае 1949 года был ликвидирован лагерь военнопленных немцев в Минском гарнизоне ГВФ. Вспоминает Павел Иванович Лавренко [4]:

«Ко времени образования ФРГ и ГДР пленных отпустили на родину. Им зачитали постановление правительства СССР об их освобождении и отправке в Германию по месту жительства. Конечно, они были очень рады этому. Им выдали начисленные на сберкнижки деньги, чтобы они смогли кое-что приобрести для себя и для своих родных и близких. Перед отъездом их повёл лейтенант из лагерного начальства в Театр оперы и балета, где им показали балет «Лебединое озеро». Как рассказывал лейтенант и переводчик, во время антракта они выпили всё спиртное, что было в буфете, и в таком состоянии досмотрели спектакль, причем некоторым, как со смехом рассказывал переводчик, казалось, что балерины танцуют вверх ногами. «Домой», т. е. в лагерь после спектакля возвращались в весёлом настроении и не ложились спать, обсуждали «Культпоход». Бывшие у нас в лагере военнопленные мадьяры – (венгры), были отпущены домой раньше немцев, и последние им, конечно, завидовали… Наконец настал день, когда был подан эшелон на товарную станцию для отправки военнопленных немцев в Германию. Они в последний раз построились во дворе лагеря и покинули его навсегда. Нужно сказать, что всем им повезло в жизни. Они остались живы и с ними обращались хорошо. Об этом они сказали на собрании перед уходом из лагеря. Их посадили в товарные вагоны, и они с весёлым видом уезжали домой из страны, которой ими был принесён колоссальный ущерб…».

Лагерь военнопленных фактически находился рядом с жилыми домами Минского гарнизона ГВФ, местные жители каждый день наблюдали военнопленных, вспоминает Антохин Ярослав Фёдорович (сын пилота, в те годы ему было 10 лет, он проживал с семьёй в Минском гарнизоне ГВФ) [6]:

«…Это, наверное, наша славянская культура…к пленным немцам было отношение, что они ведь враги, но и в то же время какая-то жалость. Они работали на восстановлении аэропорта и зданий и их водили на стройку и со стройки рядом с нашими домами. Мы им хлеб бросали через забор лагеря военнопленных. Было несколько случаев, когда по колонне немцев кто-то выстрелил из рогатки, но это не вызывало широкого одобрения. Я помню как-то солдат побежал за мальчиком, который выстрелил из рогатки за угол, наверное, хотел наказать или припугнуть, но он (солдат) не бежал дальше, и на этом закончилось, но всё равно была какая-то жалость. Они вроде бы и враги, но, когда они в такой ситуации оказались, мы как-то проявляли сочувствие. Немец для нас был врагом, но тот, фашист, в каске, а этот вроде бы безобидный…».

После ухода военнопленных был ликвидирован и лагерь. Его территорию и помещения решили использовать для других целей, в частности для размещения рабочих и для строительства жилых домов. Территория лагеря находилась между улицей Брилевской и современной Короткевича (в те годы она не носила это название).

Скорость строительства СМУ-2 негативно влияла на качество объектов, например, Кедрик, инженер по наземным сооружениям Минского аэропорта, отмечал в июле 1949 года [7]:

«…есть претензии к качеству работы СМУ-2, коттеджи текут, отваливается штукатурка, нужно пересмотреть работу…».

На конец июля 1949 года в СМУ-2 работало 340 человек [8].

В начале декабря проводилась проверка СМУ-2 со стороны Политотдела БУГВФ. План по капвложениям за 11 месяцев выполнен на 97,5%, таким образом в декабре СМУ-2 предстояло не только освоить 400 000 рублей, но и ликвидировать задолженность предыдущих месяцев на 60-70 тысяч рублей. Из имеющихся объектов строительства: ангар, водомаслостанция, насосная станция и водоём с водопроводом, подстанция ТП-3 и жилищное строительство. При этом, должны были быть сданы к 31 декабря: насосная станция, водоём с водопроводом и два дома типа «коттеджей». Остальные объекты переходили на 1950 год. Обеспеченность рабочей силой была полной, однако если исходить из специфики работ, то не хватало опытных штукатуров. Серьёзным недостатком, который сказывался на производительность труда в СМУ-2, было отсутствие механизмов. Те, которыми располагало СМУ-2, по указанию УКСа (управление капитального строительства при ГУГВФ) были переданы Ростовской стройконторе без какого-либо пополнения.

В СМУ-2 провели собрание, оказали практическую помощь в составлении плана работы заместителя начальника СМУ-2 по политчасти [9].

СМУ-2 не могло в 1949 году и в следующие годы увеличить количество рабочих. Это объяснялось отсутствием жилплощади и, что самое главное, был запрет на прописку в Минске. При этом перед подразделением стояли важные задачи по строительству объектов, хоть уже и в меньших масштабах, чем в 1945-1949 годах. Учитывая всё вышесказанное требовалось идти по пути механизации работ, для этого в 1950 году СМУ-2 нуждалось в следующей технике и механизмах:

а) экскаватор -1 ед.;

б) бульдозер – 1 ед.;

в) грейдер – 1 ед.;

г) бетономешалки – 2 ед. (на 500 и 250 литров);

д) растворомешалки – 2 ед. (на 150 литров);

е) растворонасос – 1 ед.;

ж) сварочный аппарат САК-1 (или САИ-1) – 1 ед.;

з) краны «Пионер» - 2 ед.

Среди объектов, которые были сданы в эксплуатацию в 1949 году были: жилые дома (коттеджи) №№13,15,16, 20, 21, 22, 23, 24 в жилпосёлке и АТС в здании аэровокзала [10]

Когда в январе 1950 года подводили итоги работы, заместитель начальника СМУ-2 «Аэропортстрой» по политчасти Семиколенов сказал [11]:

«План строительных работ в 1949 году выполнен на 100,3%...на 1-е января 1950 года пятилетний план строительных работ выполнен СМУ-2 на 96%...ИТР и служащие «Аэропортстроя» выполняют план за 4 года и 4 месяца…До 1949 года СМУ располагало лучшими возможностями, было больше механизмов, больше рабочей силы и больше материальных ресурсов.

В 1949 году эти возможности сузились (Примечание: забрали опытные кадры, часть механизмов и вывели спецконтингент рабочих). Многие не верили, что можно будет выполнить план. Но коллектив работников не сдрейфил. Была улучшена организация труда, широко применена малая механизация.

Приведу лишь один пример. В 1948 году на строительстве предангарной площади первой очереди работало 72 человека и сделали её в течении месяца. В 1949 году на строительстве площади второй очереди работало 20 человек и сделали её за тот же месяц. Если в 1948 году бетон подвозили на тачках, то в 1949 были проложены узкоколейные пути и бетон подвозился в вагонетках.

Среди коллектива работников СМУ-2 81 стахановец, более 50 ударников, работникам было объявлено 485 благодарностей, 3 человека награждены знаком «Отличник Аэрофлота». План ввода в эксплуатацию был выполнен на 73,5% в 1949 году из-за того, что работы по электрооборудованию и водоснабжению в летнее время перенесли на осень и декабрь, когда наступили заморозки. Не ввели в строй водоносную станцию и ТП-3. Сдали домов 10 из 10 запланированных».

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ОТРЯДА. УЧЁБА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Когда перед руководством Белорусского управления ГВФ была поставлена задача сформировать отдельную учебную авиационную эскадрилью, то был выбран путь преобразование в эскадрилью учебно-тренировочного отряда. Сейчас однозначно трудно сказать, почему было принято такое решение. В период 1946-1948 гг. УТО испытывал проблемы с обеспечением учебными классами, общежитиями и кадрами. Возможно поэтому руководство решило просто преобразовать УТО в 1-ю ОУАЭ, т. к. базирование сразу двух учебных подразделений в аэропорту Минск ещё более усугубляло вопрос с учебными помещениями. И в первой половине 1949 года УТО находилось в неопределённом статусе, юридически УТО существовало, работники УТО перешли в эскадрилью, но продолжали выполнять обязанности в УТО. Какое-то непродолжительное время УТО проработало в форме учебно-тренировочного звена. При подведении итогов работы БУГВФ за 1949 год на партконференции Белорусского управления прозвучала такая фраза [12]:

«Пример как можно работать без происшествий показало нам учебно-тренировочное звено, ныне УТО, которое налетало 1027 часов без единого происшествия, без всяких происшествий».

Командиром учебно-тренировочного звена был Иванов. К концу года стало окончательно понятно, что перед УТО и 1-й ОУАЭ стоят разные задачи и подразделения должны работать как отдельные структуры.

В феврале произошёл достаточно резонансный случай с двумя слушателями, которые прибыли из Калининграда на сборы авиатехников в УТО. Прозанимавшись 2 дня, они с чемоданами выехали из общежития, сказали, что к знакомому лётчику на квартиру, а сами уехали в Калиниград. Потом свой отъезд объяснили тем, что на занятиях холодно, а сидеть по 6-8 часов они не могут. Их поступок был расценен как дезертирство с производства. Последовали жёсткие меры. Техников отстранили от работы, начальник БУГВФ распорядился отдать их под суд [13].

31 мая был отстранён от работы старший техник УТО. Ещё в апреле на него было наложено строгое дисциплинарное взыскание, требовалось улучшить обслуживание СМП, но состояние матчасти только ухудшилось за месяц. В частности, были претензии к обслуживанию самолёта По-2 №444 [14].

11 мая 1949 года начальник БУГВФ назначил командира корабля 22-го ТАО Бросалина внештатным пилотом-инструктором этого отряда. Требовалось провести тренировку командиров-кораблей. На Бросалина возлагалась задача провести аэродромную тренировку в дневных и ночных условиях. За работу выплачивалось дополнительное вознаграждение [15].

В июле начальник БУГВФ приказал провести в УТО сборы экипажей тяжёлых кораблей из 22-го ТАО и 1-й ОУАЭ. После окончания теоретической части каждый экипаж должен был пройти аэродромную тренировку в объёме 5 часов ночью. Провести эти мероприятия предполагалось в 3-м квартале 1949 года без отрыва от производства. По окончанию обучения собиралась местная квалификационная комиссия БУГВФ, которая принимала зачёты [16].

Постепенно в подразделения Аэрофлота стали приходить и новые специалисты, которые прошли обучение в учебных заведениях по программе мирного времени. Так в конце июня 1949 года в БУГВФ прибыла группа курсантов в количестве 8 человек из Егорьевского АТУ ГВФ. С 20 июня по 14 августа они проходили производственную практику в подразделениях Белорусского управления. С курсантами предполагалось провести теоретические занятия по программам, которые прислало училище, кроме того, разрабатывалась методика обучения курсантов для выполнения регламентных работ на самолёте Ли-2. 4 человека закреплялось за Минским аэропортом, 4 за 1-й ОУАЭ ГВФ [17].

В ГУГВФ в 1949 году проходил процесс обмена свидетельств лётного и инженерно-технического состава. Он предполагал сдачу зачётов. После окончания Великой Отечественной войны в подразделениях Аэрофлота появились специалисты, которые были подготовлены по ускоренным программам обучения, ориентированные на практику и фронтовым условиям. Теоретическая база специалистов была недостаточной. В новых условиях с приходом сложной и более наукоёмкой авиатехники требовалось повысить квалификацию специалистов. С целью подготовки инженерного состава к обмену свидетельств при УТО организовали учёбу инженеров Минского гарнизона, для этого выделялось 2 часа ежедневно с 15 июля по 15 сентября. Занятия проводились без отрыва от производства [18].

В конце ноября 1949 года закончилась тренировка командиров кораблей 22-го ТАО. Пилоты Бросалин, Тарасов, Бондарев, Жога и Новосёлов были допущены к ночным полётам по трассам ГВФ с посадкой по временной упрощённой системе посадке (ВУСП) при минимальной погоде днём (высота 50 метров, видимость 500 метров) и ночью (высота 100 метров, видимость 1000 метров) [19].

Примечание: посадка по ВУСП – это посадка с использованием ближней и дальней приводной радиостанции, и маркеров.

Примечание: высота 50 метров означает, что нижний край облаков должен быть не ниже 50 метров, а видимость должна превышать 500 метров.

С 1-го по 31-го декабря в УТО проводились сборы по повышению квалификации авиатехников. От ЛЭРМ требовалось отправить 3 человека, 251-й АОСП – 3, 254-й АОСП – 4 человека. Выпускной экзамен планировался на 30-31 декабря [20].

Так как УТО на протяжении всего 1949 года находился в неопределённом статусе, руководил УТО Антохин Ф.В., который стал командиром 1-й ОУАЭ, и исполнял обязанности командира УТО.

К началу 1950 года УТО Белорусского управления получил свой порядковый номер – 7. В документах с 1950 года появилось название 7-е УТО или же УТО‑7. Название прочно закрепилось за подразделением и не менялось на протяжении четырёх десятилетий.

Подводя итоги работы УТО за 1949 год стоит отметить, что не все планы по подготовке были выполнены. Основной упор был сделан на подготовку пилотов, так в отряде прошли тренировку 263 пилота, 22 пилота ввели в строй. План по повышению квалификации специалистов выполнили на 60%. Невыполнение плана объясняется отсутствием людей для формирования групп пилотов и диспетчеров [21]. Всего через УТО прошли 323 человека. Более подробно про выполнение учебного плана в Приложении 2.

Налёт отряда составил 1027 часов на самолётах типа По-2, при этом планировали налетать 939 часов. Изначально предполагалось налетать 191 час на Ли-2, но самолёт учебного отряда использовался учебной эскадрильей и в УТО он только числился. Кроме того, в УТО не было экипажа на Ли-2. План налёта был выполнен на 91%. На самолётах По-2 могли налетать и больше, но не хватало двух инструкторов. Инструкторский состав летал только на По-2 днём и ночью, не имел достаточного опыта в лётной инструкторской работе. Технический состав соответствовал своим должностям.

На конец 1949 года в УТО была полная укомплектованность кадрами. За подразделением числилось 4 самолёта По-2 и 1 самолёт Ли-2. Заводские номера По-2: 0819, 9076, 11912, 941103, Ли-2 18417103. Техническое состояние самолётов По-2 хорошее и они были пригодны к учебно-тренировочным полётам. Ли-2 СССР-Л4159 находился в среднем ремонте, был оборудован РПК-2, РПК-10 и радимаркерным приёмником. Самолёт был закреплён за инженером УТО, хотя большую часть года использовался в 1-й ОУАЭ.

Учебные классы УТО – самолётный, моторный, штурманский и радио со всем инвентарём, экспонатами и наглядными пособиями были переданы и находились в ведении командира 1-й ОУАЭ. УТО пользовался этими классами. Расписание занятий в учебных классах учебная часть УТО согласовывала с начальником учебного отдела 1-й ОУАЭ.

Не весь потенциал УТО был использован в 1949 году, например, Литовский отряд, который был прикреплён к УТО БУГВФ, не пользовался возможностями по повышению теоретических знаний и лётных навыков личного состава [22].

ВЫХОД ИЗ ПИКЕ ОТДЕЛА ПЕРЕВОЗОК. НОШЕНИЕ ФОРМЫ И КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ

С момента своего образования отдел перевозок не справлялся со своими задачами. Особенно это было заметно в период с 1946 по1948 год. Белорусское управление испытывало трудности с привлечением пассажиров, поиске грузов для самолётов. Без этого управлению было сложно выполнять план и развивать авиаперевозки. В 1949 году удалось улучшить работу. В сентябре секретарь партбюро первичной организации ВКП(б) аппарата БУГВФ отмечал [23]:

«Вы знаете, товарищи, что отдел перевозок долгое время не сходил с повестки дня различных собраний и совещаний. Должен сказать, что Отдел перевозок по своей работе самый напряжный отдел, ибо он ближе всего стоит, собственно говоря, и больше всех несёт практически ответственность в вопросе выполнения плана перевозок, т. е. к такому вопросу, которому подчинена вся наша работа.

Вам известно, что в этом году свой производственный план Белорусское управление выполнило досрочно и в этом заслуга в большей мере нашего Отдела перевозок, который сумел принять все меры, использовать все возможности по привлечению грузов и пассажиров и тем самым успешно справился со своими задачами.

Отделу перевозок необходимо улучшить только рекламу, которая, несмотря на большую проделанную работу, остаётся ещё недостаточной»

Если характеризовать работу Минского аэропорта за 1-е полугодие 1949 года в цифрах, то план выполнили со следующими показателями: по вылетам самолётов – 101%, общий тоннаж загрузки – 121%, перевозка пассажиров – 107%, перевозка грузов – 137%, доходы – 145%. Работа по сравнению с 1948 годом значительно улучшилась, несмотря на увеличение объёмов работы [24].

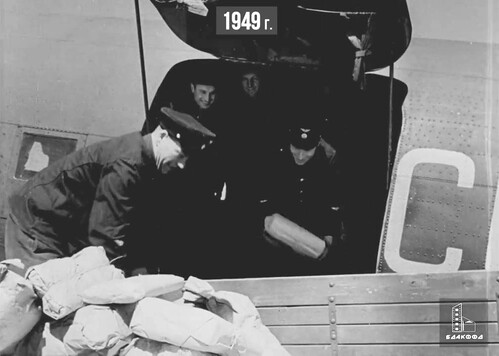

Загрузка почты в самолёт Ли-2

Минский аэропорт хоть и работал неплохо и к 1949 году была проведена большая работа по созданию условий для комфортных условий для пассажиров, испытывал определённые трудности. 27 августа при политотделе БУГВФ проходило совещание замполитов и секретарей парторганизаций. На совещании выступал начальник отдела перевозок Минского аэропорта Сидоров, который так описал ситуацию [25]:

«В этом году обслуживание пассажиров стало значительно лучше. Увеличилась рекламная работа. В городе работает две кассы, принимаются заказы пассажиров по телефону. Доставка пассажиров из города в этом году улучшилась. Пассажиры доставляются на нормально оборудованном автобусе. Трудности с доставкой пассажиров бывают, когда движение самолётов происходит не по расписанию. Плохо, что у нас один зал ожидания, приходится выводить пассажиров, когда таможня проверяет иностранных пассажиров. Нет у нас комнаты для матери и ребёнка. До сих пор не удаётся организовать продажу газет в аэровокзале, оформление вокзала желает много лучшего. Гостиница у нас не обеспечивает, особенно в нелётную погоду, приходится иногда размещать пассажиров в служебных кабинетах, оборудование гостиниц в основном нормальное, но нет радио, свежих журналов, подшивки газет. Бельё в гостинице очень застирано, имеет невзрачный вид. Редко посещают гостиницу работники санчасти. Нет комнаты для Депутатов Верховного Совета и генералов. Комната для иностранцев требует ремонта.

Работа ресторана имеет ряд недостатков, о чём поставлено в известность министерство торговли БССР. Горячая пища готовится с большим опозданием. Поварской состав плохой. Трест обещает поварской состав обновить.

Отсутствуют хорошие стремянки для выхода пассажиров из самолётов. В самолётах обслуживание пассажиров нормальное, имеются чистые чехлы, кипячёная вода, литература. Плохо с обслуживанием иностранных пассажиров. Приходится их размещать где попало. Нет обменного пункта и пассажиры, не имея советских денег, не могут нормально питаться. Раньше мы их питали за безналичный расчёт и решали вопрос с посольством, но с приходом бухгалтера Кравченко это делать запретили. Замечания со стороны пассажиров бывают главным образом из-за транспорта, что они несвоевременно отвозят в город».

На том же собрании Лельчук высказал следующее мнение [26]:

«В работе Отдела перевозок имеется ряд недостатков. У кассы толкотня. Пассажиры при посадке бегают, разыскивают свой самолёт. Мне пришлось наблюдать посадку на Москву. Уже запустили моторы, собираются вылетать, осмотрелись, не хватает трёх пассажиров, а они мчатся от одного самолёта к другому, не найдут, где самолёт, идущий на Москву. Такие случаи наблюдаются часто, неблагоприятно обстоят дела с отправкой пассажиров в город. Чтобы добраться из порта в город пассажиры тратят больше времени, чем время полёта в воздухе».

Аэропорт Пинск. Кроме Минска шло развитие и периферийных аэропортов. В те годы главным внутриреспубликанским рейсом был Минск-Пинск, если в другие областные центры самолёты типа Ли-2 летали эпизодически, рейсы то открывались, то закрывались, то в Пинск рейс был востребован. Можно сказать, что в какой-то мере этот аэропорт был вторым по значимости после Минска.

Случались и казусы. 11 января, произошёл досадный случай, когда пилот 254-го АОСП, выполняя санитарное задание по маршруту Пинск-Минск, вылетел без разрешения командира отряда, не дождавшись своего пассажира – заведующего Пинского областного здравпункта [27].

В первом полугодии 1949 года снизились перевозки грузов на самолётах Ли-2 на 20% по сравнению с аналогичным периодом 1948 года. При этом по выпуску самолётов Пинский аэропорт выполнил план на 119%, пассажиров на 156%, грузов только на 18% – 84% [24].

10 декабря 1949 года на совещании секретарей парторганизаций, замполитов при Политотделе БУГВФ выступал с докладом секретарь парторганизации Пинского аэропорта Кубашина, в котором она рассказала о состоянии обслуживания пассажиров в своём подразделении [28]:

«Раньше были случаи, когда работники службы перевозок грубо обращались с пассажирами. Пассажиры приобретали билет и оказывались без места, давались неточные ответы по телефону. Сейчас отдел перевозок обновлён новыми работниками и за последние 6 месяцев мы не имеем жалоб от пассажиров.

Мы переоборудовали пассажирский зал, для обслуживания пассажиров имеются шашки, шахматы, домино. Переоборудование производили своими силами. Имеется буфет, но его закрыли за недостачу. Договорились с военторгом об открытии буфета. На главпочтамте имеется городское агентство, там имеется расписание движения самолётов по всем направлениям.

По инициативе работников аэропорта сделан деревянный трап для схода пассажиров из самолёта, раньше сходили по железной лестнице. Аэропорт приведён в культурный вид. Летом возле аэровокзала садим цветы.

У нас имеется один недостаток – перевозим пассажиров из города в порт на открытой машине, правда в ней мы сделали скамейки, но погода бывает плохая и пассажиры проявляют недовольство. Для удобства посадки на машину мы сделали лестницу, своими силами построили будку для камеры хранения багажа.

Раньше больше обращали внимание на коммерческую загрузку, теперь больше на создание удобств для пассажиров, на культурное их обслуживание. У нас раньше не было расписания движения поездов, а теперь имеется.

Сейчас стоит вопрос об автобусе, т. к. порт находится в 7 км от города. В 1950 году нужно предусмотреть в штатах грузчика-носильщика».

Филипчук по поводу автобуса сказал [29]:

«Если выделят управлению автобус, то дадим и Вам (Примечание: Пинскому аэропорту), а пока нужно обтянуть машину брезентом. Нужно обратиться к местным органам для улучшения работы аэропорта».

Хуже, чем в Минске и Пинске были дела в аэропорту Гродно, в 1-м полугодии план по выпуску самолётов выполнили на 98%, перевозке пассажиров – 72%, грузов на 73%, средняя загрузка на 1 рейс – 53%.

Подводя итоги работы БУГВФ в 1949 году руководство управления, помимо положительных сторон в обслуживании авиаперевозок отмечало следующее [30]:

«Необходимо обратить внимание на культурное обслуживание пассажиров. Мы имеем возмутительные факты, как например факт отсылки 6 пассажиров, которым нужно лететь в Ленинград, а их отправили в Вильнюс.

В нашей работе ещё много организационных неполадок. Вы знаете, что во всех руководящих документах ГУГВФ нацеливают нас на максимальную перевозку пассажиров, вот у нас организована линия Одесса-Ленинград и пассажиров в Ленинград мы не можем отправить, т. к. из Одессы берут груз – фрукты, никто не берёт на себя риска, чтобы снять пассажиров (Примечание: в документе пассажиров, но, вероятно, должно быть грузы), а если не будем делать, то совершенно отучим от авиации».

Реклама авиаперевозок в газете Витебский рабочий, номер за 29 мая 1949 года.

В Белорусском управлении ГВФ сохранялась проблема ношения форменной одежды работниками. Вопрос остро стоял в Аэрофлоте в первые послевоенные годы. Ещё 11 апреля 1947 года вышел приказ ГУГВФ в котором регламентировалось ношение формы [1, с.125]. Однако и спустя 2 года продолжались нарушения со стороны работников БУГВФ. 27 октября начальник Белорусского управления выпустил приказ «Об обязательном ношении форменной одежды работниками БУГВФ». Было приказано установить обязательное ношение форменной одежды всеми лицами категорированного состава БУГВФ при исполнении ими служебных обязанностей. Начальникам и командирам подразделений БУГВФ требовалось установить строгий контроль за обязательным ношением форменной одежды с установленными знаками различия, не допускать к исполнению служебных обязанностей лиц, которые явились на работу не по форме одежды, считать их в этих случаях отсутствующими на работе по неуважительной причине [31].

Несмотря на приказ, некоторые работники нарушали правила ношения формы. В ноябре 1949 года, обсуждая этот вопрос на собрании БУГВФ было сказано следующее [32]:

«…Начальником БУГВФ был издан приказ об обязательном ношении формы, несмотря на это мы можем увидеть на службе отдельных руководителей, пилотов, которые не соблюдают форму – в кителе без нашивок, в кепке и т. д.».

В 1949 году подразделения БУГВФ улучшили работу по обслуживанию пассажиров, проведена большая рекламная компания, немало было сделано для обеспечения комфорта пассажиров как в столичном, так и периферийных аэропортах, однако не все проблемные вопросы были решены и требовалось улучшить работу в следующем году.

ЛЕНИН И СТАЛИН В АЭРОПОРТУ МИНСК

Рядом с временным аэровокзалом руководство Белорусского управления ГВФ приняло решение установить две скульптуры руководителей советского государства – Ленина и Сталина. 25 мая 1949 года БУГВФ заключило договор с СМУ-2.

Строительные работы были начаты в сентябре, а завершены в октябре 1949 года. Статуи были сделаны из бетона и имели высоту 2,7 метра, установлены на кирпичные постаменты высотой 1 метр. Фундамент был выполнен из бетона.

22 июля 1950 года представителем Харьковской Государственной Скульптурной фабрики скульптором-исполнителем Свириденко Василием Дмитриевичем был подписан окончательный акт приёмо-передачи объектов. Стоимость работ по каждому объекту составила 14909 рублей 40 копеек [33].

Патенировку статуй сделали под бронзу, однако это оказалось непрактично и в 1950 году были произведены работы по демонтажу статуй, очистка от первоначальной патенировки, а после патенировка под слоновую кость. Такая патенировка гарантировала лучшую сохранность на открытом воздухе, чем под бронзу. Далее статуи вернули на прежнее место.

Скульптурная статуя Сталина И.В. посередине круглой клумбы перед входом во временный аэровокзал Минского аэропорта, предположительно 1949 год

Скульптурная статуя Ленину В.И. со стороны перрона перед временным аэровокзалом Минского аэропорта, предположительно 1949 год

Фрагмент спутникового снимка 1984 года аэропорта Минск-1, посередине здание временного аэровокзала, слева круглая подъездная дорога с клумбой по центру, где стоял Сталин, а справа от здания на снимке площадка, где стоял Ленин

Сегодня доподлинно неизвестно, когда демонтировали статую Сталину, вероятно это произошло в конце 50-х – начале 60-х годов XX века. В те годы памятники Иосифу Виссарионовичу демонтировали во многих городах Советского Союза. Памятник Ленину оставался перед зданием временного аэровокзала вплоть до 2012 года. В одну из ночей вандалы, вооружённые кувалдой, нанесли серьёзные повреждения самой скульптуре, постаменту, была попытка разбить ноги скульптуры, но Статуя хоть и наклонилась, но продолжала стоять. Повреждения были серьёзные и памятник демонтировали в 2012 году.

МАРШРУТЫ ПОЛЁТОВ МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ УПРАВЛЕНИЯ

Шло развитие местных линий. Часть маршрутов закрывалась, часть открывалась, так ещё в 1948 году открыли рейс из Минска в Ивенец, далее он был закрыт. С 30 мая 1949 года открывалась ежедневная линия Минск-Ивенец 254-го АО. Отправление из Минска в 16-00, прибытие в Ивенец в 16-30, стоянка пол часа, отправление в 17-00, прибытие в Минск в 17-30. Стоимость билета составляла 43 рубля, перевозка багажа 45 копеек за 1 кг, 35 копеек за 1 кг груза [34].

4 июня вышел приказ начальника БУГВФ №67 «Об установлении единых маршрутов полётов по местным воздушным линиям БУГВФ» [35]. На основании приказа Начальника ГУГВФ №74 от 24 марта 1949 года предполагалось:

- Ввести в действие с 1 июня 1949 года прилагаемый перечень маршрутов полётов лёгких самолётов по МВЛ БУГВФ.

- Командирам подразделений обеспечить изучение перечисленных трасс со всем лётным и руководящим составом.

- Установить строгий контроль за точным выполнением утверждённых маршрутов, нарушителей строго наказывать.

- Все расчёты связанные с расходом ГСМ и выплатой километровых лётному составу производить в строгом соответствии с утверждёнными расстояниями по маршрутам полётов.

Перечень и карта маршрутов МВЛ БУГВФ представлен в приложении 4.

Кроме воздушных линий местного значения шли работы по оформлению воздушных линий союзного значения. Так к 10 июля готовились документы для приёмки линий Минск-Москва и Минск-Калининград [36].

В ГОМЕЛЬСКОМ АВИАОТРЯДЕ СПЕЦПРИМЕНЕНИЯ

За 5 лет работы Белорусского управления ГВФ меньше всего реформы коснулись 251-го авиаотряда спецприменения, штаб которого базировался в Гомеле. По-прежнему он обслуживал 4 области БССР. К июню 1949 года в распоряжении АО было 3 аэродрома 22 посадочные площадки. Аэродромы: Гомель, Мозырь и Бобруйск. Посадочные площадки в Бобруйской области – Глуск, Любань, Старобино, Красная Слобода и Паричи, Полесская область – Лельчицы, Ельск, Комарин, Брагин, Хойники и Калинковичи, Гомельская область – Лоев, Светиловичи, Корма и Журавичи, Могилёвская область – Чериков, Краснополье, Костюковичи, Хотимск, Климовичи, Мстиславль и Горки. В Могилёве аэродром, где базировалось звено 251-го АОСП, принадлежал ВВС [37].

В Бобруйске кроме звена отряда находился филиал Минского аэроклуба. Посадочные площадки в Бобруйской области были ограничено пригодны для самолётов типа По-2.

Мозырьский аэродром был пригоден к посадке как По-2, так и Ли-2. Посадочные площадки в Полесской области были ограничено пригодны для По-2 [38].

Гомельский аэродром находился в хорошем состоянии, он был пригоден для эксплуатации самолётов По-2 и ограничено пригоден для Ли-2.

Наиболее сложное положение было в Могилёвском аэропорту. Так как там кроме гражданской авиации базировалась и военная. Можно сказать, что гражданские авиаторы находились в Могилёве на «птичьих правах». Для аэропорта и авиазвена был отведён небольшой уголок аэродрома, на котором было запрещено возведение наземных сооружение. Для звена и аэропорта имелась небольшая землянка. Проблемы были при сильном дожде. Крыша протекала так, что личному составу было негде спрятаться. Руководство аэропорта никаких мер для улучшения условий работы лётного и технического состава за 3 года базирования звена на аэродроме не приняло.

Несколько иначе обстояли дела с посадочными площадками в Могилёвской области. Они располагались на бывших аэродромах ВВС. Большинство аэродромов были пригодны не только для эксплуатации По-2, но и для тяжёлых Ли-2. Из общего ряда выбивался Мстиславль, который с ограничениями мог принимать По-2. Пришёл в некоторое запустение аэродром Чериков, который зарос мелкими деревьями высотой до 1,5 метров.

Были сложности с проведением учёбы личного состава. Например, Могилёвское звено. Учёба там фактически не проводилась. При проверке работы звена командир попытался доказать, что он проводит занятия по теории полёта. Однако на заданные элементарные вопросы по теме, которые он «преподавал», пилоты ответить не смогли. Старший техник звена заявил, что он проводит занятия по книжке двигателя М-11 путём читки её, однако, как техники усваивают то, что он им читает не проверяет [39].

Работники аэропортов, параллельно основным обязанностям, занимались и сельскохозяйственными работами. Следующий эпизод зафиксировал Рыбаков (замначальника БУГВФ по лётной работе) [40]:

«…Как-то прилетаю я в Могилёв, а там все сидят на земле и молотят в рабочее время, во главе с командиром звена Шишкиным».

В середине года руководство БУГВФ отмечало, что 251-й АОСП значительно улучшил свою работу по сравнению с 1948 годом. Производственный план 5 месяцев был выполнен по общему налёту на 108%, по тонно-километрам на 107%, перевозке пассажиров на 106%, почты на 113%, грузов на 100%, производительность на час полёта 102%. При этом в отряде с начала года была только 1 вынужденная посадка при налёте в 5935 часов.

В первом полугодии Гомельский аэропорт, Гомельское звено и Мозырьское звено план выполнили и справились со своими задачами, Могилёвское же звено план не выполнило [41].

Были отмечены и недостатки. Так, слабо проводилась борьба с нарушением наставления по производству полётов. За 5 месяцев было издано всего 3 приказа по пилотам-нарушителям из 251-го АО. Командир отряда Попов вместо жёсткой требовательности к лётному составу по соблюдению лётной дисциплины, как это требовали приказы Главнокомандующего ВВС ВС СССР и Начальника ГУГВФ, мягко относился к нарушителям. Посадочные площадки отряда не были приведены в порядок. На многих отсутствовали пограничные знаки. Инструкции по производству полётов были устаревшими. Оформление отвода земельных участков под аэродромы не были закончено, в результате чего некоторые аэродромы даже запахивались колхозами. Слабо осуществлялся контроль за работой периферийных звеньев и аэропортов, в результате во всех звеньях не была организована учёба личного состава. Не было уделено должного внимания тренировкам пилотов полётам по маршруту на малой высоте. Вследствие этого один из пилотов, летел по маршруту на высоте 150 метров и отклонился влево на 10 км, другой пилот на высоте 200 метров потерял ориентировку и не смог восстановиться. Командование периферийных звеньев не занималось проверкой техники пилотирования своих пилотов. Были нарушения и в эксплуатации СМП, работа осуществлялась с отклонением от требований инструкций и приказов. Регламент работы не соблюдался. Исправные самолёты имели большое количество дефектов, такие как грязные моторы (особенно цилиндровая группа), грязь в фюзеляже. Два самолёта По-2 (№445 и 1374) пришли в негодность с недоработкой ресурса. При этом они допускались к полётам. Их пришлось отправить на ремонт в АРМ-46 [42].

251-й АОСП совершенствовал свою работу, но всё ещё имел проблемные моменты в работе.

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Руководство Аэрофлота уделяло внимание развитию спортивно-массовой работы. 25 февраля начальник Главного управления ГВФ выпустил соответствующий приказ, согласно которому требовалось улучшить массовую физкультурно-спортивную работу. В июне начальник Белорусского управления издал приказ, в соответствии с которым начальники, командиры подразделений БУГВФ и их заместители по политчасти должны были до 15 июня составить планы спортивных мероприятий на 1949 год в соответствии с планом развития массовой физкультурно-спортивной работы Белорусского управления, а также контролировать его выполнение.

При составлении планов особое внимание уделялось массовой спортивной работе и сдаче личным составом норма ГТО I и II ступени, при этом увязывать сдачу с проведением соревнований в гарнизонах. В каждом аэропорту управления требовалось построить простейшие площадки до 20 июня, для этого предполагалось привлечь широкие массы общественности.

В сжатые сроки до 1 июля должны были пройти соревнования по волейболу, городкам, баскетболу, поднятию тяжестей. Первый этап требовалось провести в подразделениях, чтобы выявить сильнейшие команды. Далее вторым этапом провести соревнования на первенство гарнизона [43].

2 июля прошло совещание заместителей по политчасти и секретарей парторганизаций при Политотделе БУГВФ. Обсуждался вопрос состояния физкультурной работы в подразделениях Минского гарнизона ГВФ.

Огурцов на совещании отметил [44]:

«Физкультурная работа в подразделениях развёрнута слабо, ДСО «Самолёт» как такого нет, в подразделениях это общество существует формально. В аэропорту создано общество с количеством членов 30 человек…сдали норму ГТО 21 человек, но значки не получили. Имеется простейшая спортивная площадка, инвентарь, но они не используются, команд нет, игра в волейбол проводится неорганизованно

В 1-й ОУАЭ запись в ДСО «Самолёт» произведена, совета нет. В эскадрильи организована неплохая волейбольная команда, они являются инициаторами и футбольной команды…нельзя организовать только футбольную команду, там занято только 11 человек, мы должны делать упор на массовые формы спорта».

Председатель ДСО «Самолёт» из 254-го АО Раппорт сказал [44]:

«Завтра отряд работает, а кто-то выходной, технический состав у нас живёт в деревне за 10-12 км и только из-за участия в спартакиаде из деревни не придут».

Огурцов также говорил [45]:

«Завтра в годовщину освобождения Минска проводится Всебелорусская спартакиада, я считаю, что замполиты должны к этому отнестись серьёзно и вывести своих людей для участия в спартакиаде».

Как видно, проведение массовой спортивной работы сталкивалось с объективными препятствиями, не было достаточно инвентаря, бытовые и транспортные вопросы осложняли процесс вовлечения личного состава подразделений в спортивные мероприятия.

Уже подводя итоги работы на совещании замполитов и секретарей парторганизаций при Политотделе БУГВФ за 1949 год о состоянии физкультурной работы было сказано [46]:

«У нас вся физкультурная работа ведётся добровольным спортивным обществом «Самолёт» с помощью профсоюзных и комсомольских организаций.

При БРК [Примечание: Белорусский республиканский комитет] Союза Авиаработников организовано ДСО «Самолёт». По постановлению ЦК Союза Авиаработников низового коллектива ДСО «Самолёт» должны быть организованы при каждой профсоюзной организации. У нас пока что не выполнено. Всего имеется 7 коллективов в гарнизоне и 3 в городе. Членов ДСО «Самолёт» 300 человек, что является совершенно недостаточным…

До 1949 года у нас не было значкистов…За 1949 год подготовлено значкистов 1-й ступени 125 человек и спортсменов разрядников 25 человек…В 1950 году [Примечание: имеется в виду период зимы 1949/1950 года] вся работа была направлена на развитие зимних видов спорта. Был залит каток, организован шахматный турнир БУГВФ».

За пару лет в Минском авиагарнизоне ГВФ и некоторых других аэропортах были построены спортивные площадки для авиаторов и членов семей, облагораживалась территория. В Минске работал клуб, в котором была возможность показывать кино. Однако к работе кинозала были вопросы со стороны работников. Вот что про клуб говорил начальник АМСГ Минского аэропорта в январе 1950 года [47]:

«У нас имеется зал для кино, но билеты на сеанс трудно достать и вообще о работе клуба было написано несколько раз в стенгазету. Механик билеты в кино продаёт сам, как и кому захочет. На детские сеансы страшно отпускать детей, так как там творятся безобразия, а взрослых на детские сеансы не пропускают. Говорили с начальником кинофикации, подписали акт и до сих пор механик воротит свои дела, и работники гарнизона с большим трудом могут попасть сюда в клуб».

РАЗВАЛ РАБОТЫ 254-ГО АОСП

Как говорилось ранее, в 1948 году командиром 254-го АОСП был назначен Фёдоров, в конце 1948 года в состав отряда вошли 4 звена из расформированного 253-го АОСП (Брест). На командира 254-го отряда была возложена дополнительная нагрузка. Была значительно усложнена структура управления периферийными звеньями, которые находились в 7 областях БССР. Командование 254-го отряда физически не успевало контролировать работу всех звеньев, посадочных площадок и аэропортов. Кроме того, были зафиксированы нарушения дисциплины со стороны самого руководства. Поэтому пришлось снять с работы командира отряда Фёдорова и назначить нового – Трухацкого.

На собрании партактива Минского гарнизона ГВФ 29 сентября 1949 года про это было сказано следующее [48]:

«Особо неблагоприятно обстоят дела в 254-м АОСП – здесь рыба начала портиться с головы. Бывший командир отряда товарищ Фёдоров несмотря на неоднократные предупреждения в течении 1949 года со стороны начальника БУГВФ и политотдела и оказанную ему помощь в наведении порядка, сам нарушил НПП 1947 года.

В Минском аэропорту, несмотря на красную ракету, произвёл посадку и на замечания заместителя начальника аэропорта по лётной части тов. Соловьяненко, что он сделал нарушения, обругал последнего. Товарищ Фёдоров прилетел в Пинский аэропорт без горючего в баке и сел возле аэродрома.

Ещё один руководитель 254-го АОСП вместо наведения должного порядка в это же время начал пьянствовать.

В результате такого руководства следует ряд нарушений. Один из пилотов при перегонке самолёта в ремонт произвёл посадку возле села с целью повидаться со знакомыми. Бывший командир Барановичевского звена 21 октября вылетел из Козловщины в Барановичи за 24 минуты до захода Солнца. Вылетел в 17:50, а сел в 23:00 в Вильно…

Командир 254-го АОСП по представлению начальника БУГВФ и политотдела был освобождён от должности за развал работы в авиаотряде…

Командиру отряда Трухацкому нужно сделать глубокий анализ состояния дисциплины в отряде, повысить требовательность…».

Были в отряде и другие нарушения со стороны командования. Заместитель начальника БУГВФ по лётной работе Рыбаков приводил пример злоупотребления служебным положением одного руководителя из 254-го АОСП на посадочной площадке в Браславе:

«Возьмём одного из командиров, который в Браславе заказал сторожу-мотористу выкормить кабана, этот сторож кормил кабана, а за площадкой не следил, самолёты не встречал.

Эта мелкобуржуазная стихия захлёстывает наших работников, они мельчают и не занимаются своим служебным долгом».

Уже на партсобрании авиаотряда было сказано, что командир дал задание не только выкормить кабана, но и поручил пилоту привезти кабана на самолёте [49]. Несколько иначе объяснил ситуацию заместитель по политчасти отряда [50]:

«Командиру кабана никто не кормил, ему кабана купили за деньги, и отправили в Минск уже после того, как командир уехал на курсы, т. к. туда был санитарный рейс».

После года с момента укрупнения отряда прозвучало мнение о разукрупнении. 1 ноября 1949 года на закрытом партсобрании аппарата БУГВФ Фоменко сказал следующее [51]:

«…командир 254-го АО тов. Фёдоров физически не может охватить все свои подразделения и мне кажется, что может быть отряд нужно разукрупнить. Этот вопрос нужно обсудить всесторонне и решить его».

Кроме 7 звеньев, в 254-м АОСП формировалось и 8-е авиазвено в Молодечно и аэропорт. Поэтому было сложно управлять таким большим отрядом. Реформа 1948 года с упразднением 253-го АОСП в Бресте дала негативные результаты, ухудшилась безопасность полётов и управляемость. При этом второй отряд спецприменения – 251-й в Гомеле обслуживал всего 4 области и имел лучшие показатели работы и безопасности полётов. Руководство управления приняло решение поменять ряд командиров 254-го АОСП, однако вопрос разукрупнения 254-го АОСП в 1949 году не был решён.

Всеволод Тарасюк

Полная перепечатка материала возможна только при письменном согласии автора или администрации сайта. При цитировании обязательна прямая ссылка на материал.

БЕЛОРУССКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГВФ В 1949 ГОДУ. ЧАСТЬ 2.

|